高雄醫學大學醫學院後醫學系

高雄醫學大學附設中和紀念醫院小兒部

蔡淳娟教授

擬真醫學教育的新進展

醫療環境鉅變中更需要醫學擬真教育

傳統上以為醫療失誤多因醫療人員欠缺知識、或技能不足,只要努力增強知能就能夠警覺並避免失誤,並認為發生錯誤只有處罰才能遏止以後再發生。如今知道醫療失誤之發生主要肇因於兩模式: (1)操作型失誤:乃由於工作人員不安全的行為、儀器設備等失常狀態而導致失誤; (2)潛在型失誤: 歸因於程序設計不當、管理錯誤、不正確的安置、或組織系統的架構問題所造成。許多醫療異常事件的發生原因更常是因為缺乏「非技術性能力」(non-technical skill, NTS),並非專業醫療知識或技能不足。這些「非技術性能力」包括: 警覺、溝通、團隊合作、與守望相助等習慣。數年來台灣病人安全通報系統分析結果顯示,醫療異常事件最見的原因為溝通與團隊合作不良因素造成,醫療人員「跨領域團隊合作」(interprofessional collaboration)太重要了。擬真醫學教育提供醫療人員在沒有壓力,沒有病人安危顧慮的狀況下,得到反覆動手練習的機會,是「跨領域團隊合作」的必要訓練方式。

圖一.Kolb learning cycle: 四個學習成分

當代醫療環境面臨空前挑戰,COVID-19新興傳染病與醫療災難情境出現,數位遠距診療被迫立即實現,醫療行為更形複雜且難以預測而極具風險,醫療人力與人才素質亟待加強。由於隔離與維持距離的必要性,醫院內醫療人員的臨床實作訓練大受限制,於是醫學擬真教育的地位更形重要。「擬真測驗」(simulation-based assessment, SBA)用於評量醫療人員臨床能力,輔以適當授權與監督指導,在維護病人安全上同等重要。如今,以擬真手法進行之高標準測驗(high-stakes examination)已經施行於許多國家,特別是麻醉專科、急診及重症領域,在疫情期間「擬真測驗」之應用也同等重要。

醫學擬真的發展(History)

多年來各樣模擬病人與醫療情境的手法,大致有三類: 電腦數位、真人扮演及實體模具。自1960開始有人使用電腦模擬醫病場景(Computer-based training simulations of patient encounters)加上電腦螢幕上的模擬人(computer patient)、來訓練醫療人員,從早期將案例做平面型數位化,或以真人扮演病人與醫療人員,錄製情境影片,或以案例置入遊戲模式製作數位桌遊,到近代虛擬仿真病人的發展。以真人扮演病人或相關人物與受訓者互動,有言語互動的優勢,如今被普遍使用的有角色扮演(role playing)及標準化病人(standardized patients)。實體的模具則由身體部分之教具開始,進行某些特定的臨床技術(part-task trainers),約於1970年,第一個教導CPR的安妮全具假人(Laerdal with Resusci-Anne)出現。1990年代Gaba1 在麻醉科訓練中使用電子假人結合模擬真實臨床情境,創造出高擬真度的劇場式擬真(theater type high-fidelity simulation),提供了醫療人員在沒有壓力,沒有病人安危顧慮的狀況下,得到反覆練習的機會,讓學員有身歷其境實際動手演練的機會,特別在急診、麻醉科、加護重症、或開刀房等別具重要性。十餘年來台灣各界為了提高醫療品質與病人的安全,向飛航安全教育取經,在擬真訓練上投注了諸多努力,除了紛紛設置模擬中心外,也舉辦擬真競賽、各樣工作坊,提升教師教案設計與擬真教學能力。如今各界體認,擬真教育的重點不再是追逐高擬真度的昂貴擬真設備,而應著重在建立符合學生程度之學習目標,根據學習目標建構擬真教案與設置,擬真教育關注的焦點轉向「以能力導向的擬真課程設計與執行、及學習成效評估」。

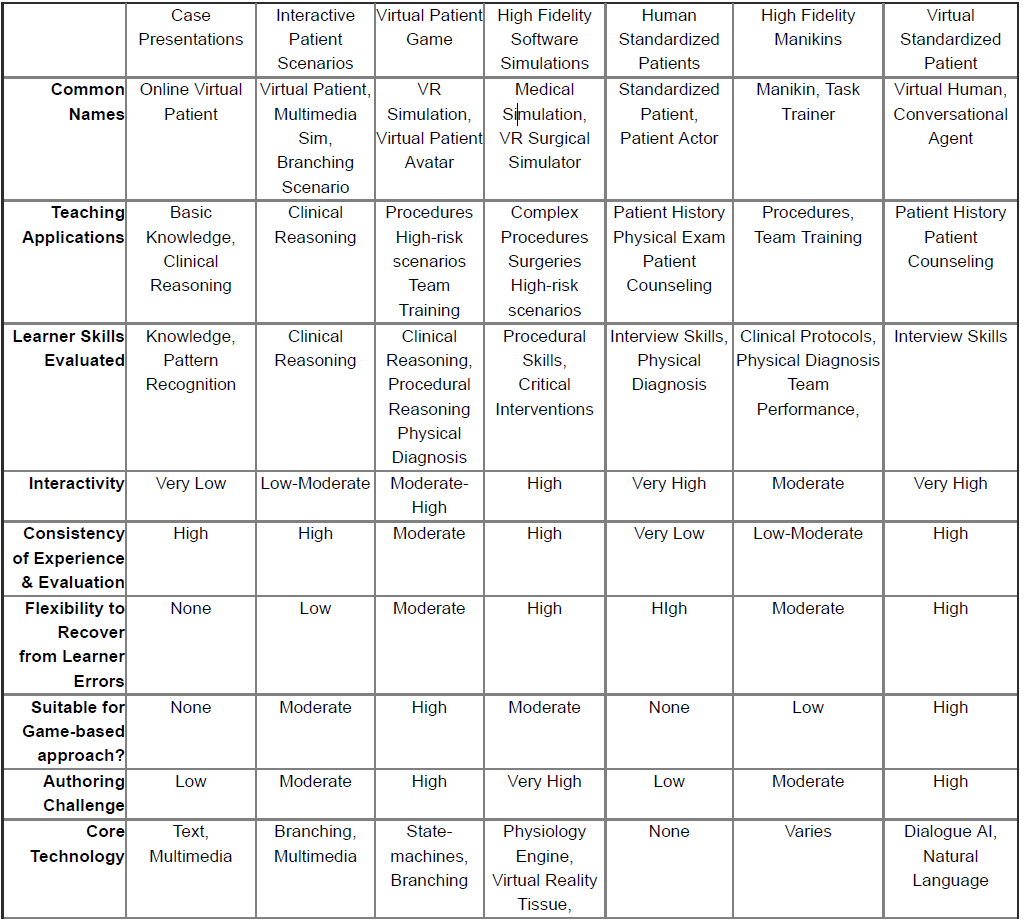

自1963年Dr. Howard Barrows引用「真人」標準化病人來訓練醫師,約在那同時就有了以電腦創造醫病場景遊戲的嘗試。1966年Bitzer 第一個建立線上PLATO system,稱此模擬人為虛擬病人(Virtual Patients, VPs),此後在研究論文中有眾多模式的模擬病人被報告,幾乎凡結合電腦,呈現模擬醫病情境或呈現案例的互動式模擬人都被稱為VPs,這些VPs結合進行過程的設計,分別攜帶截然不同的教育手法,也產生了眾多不同成效的報告。Dr. Tabolt對這些不同模式的VPs做了比較分析, 2呈現如下表,可以幫助我們了解其功能與應用方式:

醫學擬真的新進展

近年拜AI自然語言及數位多媒體科技之進步,虛擬病人(VP)互動能力逐步提升,可以自然語言(NLP)解決語意理解與適當回應,並帶出接近真實的醫療情境。被報告應用VP的教學場域或教學方法,包括: 課堂上的教學、PBL (problem based learning)學習, 團隊教學, 床邊訓練, 門診教學、手術室教學以及臨床技術訓練/擬真訓練等。以訓練學員的臨床任務來說,包括: 臨床任務之執行(task performance)、人際互動技能、操作型技術、或是認知/思辨能力(cognitive/reasoning abilities); 也用於強化學生的態度性特質: 包括: 刺激學生的學習動機、改變其態度與學術能力、及加強自主學習等。Shorey, et al. (2019)3 報告以虛擬臨床情境對護理學員訓練下列任務:疼痛評估、病史收集、外傷評估及同儕過勞的情況等。一些虛擬病人已經可以在模擬臨床實境中,以自然語言與使用者對話互動,呈現人體外觀徵候(例如: 發紺、蒼白、黃疸、皮膚疹子…等),表現病徵動作(例如: 喘息、面神經麻痺、抽筋…等)、加上病史與生理資訊、檢驗數值或影像學檢查等。使用者在此系統中了解病人的病痛及尋求診治的殷切,並做出正確的診斷與處置,施行的臨床診療能力包含:病史詢問、身體檢查、檢驗/影像學檢查、思辨分析及診斷等。因為電腦可以將醫病互動過程全紀錄,並給受訓使用者即時回饋,因而可提升學習興趣、促成自主學習。

在疫情嚴峻之際,為了避免感染擴大,各國祭出的手法就是「隔離」、「保持社交距離」、與「停止外出活動」。各級學校包括醫學院等專業教育都停止面對面的上課,而改成線上學習,甚至學校中擬真教育中心關閉,醫學生進入醫院的實作輪訓也大受限制。這些「虛擬臨床訓練系統」由雲端呈現擬真人機互動及醫病情境,繼續提供學員參與式學習機會,使臨床實作訓練不中斷。當結合線上會議系統,就可以克服隔離空間之困難,在任何約定的時間,從任何地點聚集學員,讓他們同步合作解決病人的問題,而培養團隊合作能力。當虛擬病人系統,作為實作測驗用途時,虛擬病人可有一致性演出,並得到正確且一致的判斷,特別面對大量考生的情況,可節省鉅額經費,且避免考官與標準化病人相關的人為誤差,提升測驗品質。在AI與傳輸科技的精進下,相信還會看到虛擬病人有更大的進步與更多的應用。

1Gaba DM. Simulators in anesthesiology. AdvAnesth 1997;14:55–94.

2Talbot TB. Sorting Out the Virtual Patient: How to Exploit Artificial Intelligence, Game Technology and Sound Educational Practices to Create Engaging Role-Playing Simulations. International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations (IJGCMS) 2012

3(Shorey, et al., 2020) Shorey, S., Ang, E., Yap, J., Ng, E. D., Lau, S. T., & Chui, C. K. (2019). A virtual counseling application using artificial intelligence for communication skills training in nursing education: Development study. Journal of Medical Internet Research, 21(10), e14658.