高雄醫學大學

劉克明名譽教授

新冠肺炎病毒大流行是否會影響醫學教育的目的?

2021年五月,醫學教育期刊Medical Teacher 刊登傑出醫學教育專家Dr. Olle ten Cate的文章 ” Questioning medical competence: Should the Covid-19 crisis affect the goals of medical education? (Med Teach 43 (5): 1-7,May 2021)”,內容深入且廣泛的探討新冠肺炎病毒大流行是否會影響醫學教育的目的,相當富啟發性及遠見。筆者獲得 Dr. ten Cate 同意翻譯,以供熱心醫學教育師長們參考。

引言 (Introduction):

2020年,新冠肺炎病毒 (COVID-19) 的大流行已經深深地影響了社會的許多領域,包括健康和教育。在學生、教師、課程、和醫療照護和教育機構的工作過程中發生的適應,以及它們在醫療專業教育中的交集,有可能,且我們認為應該會產生長久的影響(Lucey 和 Johnston,2020年;Rose,2020年 ; Hauer 等人,2021年)。醫學教育中的許多調整——包括課堂教育和臨床教育——都被記錄在案(Goldhamer等人,2020年;Hall 等人,2020年)。在本文,我們不聚焦於這些調整,而是關注於新冠肺炎病毒如何更基本地影響我們對醫療能力的看法。

於許多地方,新冠肺炎病毒大流行導致醫師和其他醫療照護工作者重新部署,並呼籲各科臨床醫生協助管理重症照護病房 (ICU) 和內科病房中的新冠肺炎病毒患者。醫療專業人員被要求去執行一些他們從未期望過的、並且他們沒有接受過培訓的任務。有些醫療專業人員很樂意接受挑戰,但其他醫療專業人員則不能或不會。是什麼支撐了這些不同的反應?而所有那些參與的人,真的有能力這樣做嗎?

在本文中,作為“國際能力導向的醫學教育 (International Competency-based Medical Education,簡稱ICBME)”合作者的成員,我們討論了“新冠肺炎病毒(COVID-19)危機” 如何推動醫學界重新思考基本的問題,包括“勝任能力的醫師(Competent physician)”一詞的定義、臨床能力的本質、以及在危機期間如何發展和支持能力的影響。

在能力的各種不同定義中,一個是“為反應個人或社會的需求,以執行活動或完成指定任務的能力”(IGI Global,2021年),對於醫療專業人員而言,其將是反應在臨床實踐中面臨的挑戰之能力。這些挑戰可能或多或少會給病人安全帶來風險,可能需要或多或少的緊急反應,並且可能需要或多或少的準備和訓練。重新部署醫療照護工作者的需要、這些工作者為新任務進行適當訓練的機會、以及醫師在大流行期間參與新任務的意願,都取決於行動的需要和工作對病人和醫師的風險,以及個別的臨床醫師對這些需求、風險和他們個人能力的看法。簡而言之,兩個外部條件——緊迫性和風險層級——導致四種狀況(圖1)。

圖1.任務需求和風險是決定聘雇不同能力的醫療專業人員之適合性的決定因素。

在新冠肺炎病毒(COVID-19) 大流行期間的照護經常位在圖 1 的右上角。在大流行的高峰期,急診醫師、家醫科醫師、傳染病專家、重症醫師、內科醫師、和肺病學家,毫不奇怪地,皆被要求去照顧新冠肺炎的病人。然而,在許多醫院,很少有新冠肺炎病毒專科的專家可以為這些病人提供醫療照護,因此其他專科的醫師會提供幫助,包括不太熟悉住院病人醫療的人,要麼因為他們自願的或因為他們是被要求幫助的。例如,兒科照護量的急劇下降,意味著兒科醫師被要求在兒科重症照護中心 (Pediatric ICUs)中,照顧病危的成年病人(Kneyber等人,2020年)。

新冠肺炎病毒的疾病軌跡和建議的治療方法,在大流行初期很大程度上是未知的,並且從那時起迅速發展,這使異質性醫師隊伍帶來的挑戰變得複雜。醫師們被迫按照有限的、不斷改變的、快速變化的指南來治療嚴重不適的病人,而不能選擇延遲照護以轉交給更了解情況的同儕。這促使我們身為醫學教育工作者去思考在這種情況下,需要什麼能力才能稱職地照顧病人。

專業人士、醫學院、學士後學程、證照組織和公眾對“什麼是稱職的醫師”皆有一個印象,但要定義這個術語或實施這些定義一直很困難(ten Cate 2017年)。甚至是被高度引用的權威定義,例如 Epstein 和 Hundert (2002年) 提供的定義(“為了所服務的個人和社區的利益,在日常執業中,習慣性和明智的運用溝通、知識、技術技能、臨床推理、情緒、價值觀和反思”),在一定程度上留有解釋的餘地,因為它們並沒有具體說明可能需要哪些知識和技能,導致人們可能不會以相同的方式解釋或應用該標準。這可能是因為能力在一定程度上取決於環境(ten Cate et al. 2010年;ten Cate and Billett 2014年;Teunissen et al. 2021年)。Billett (2017年) 區分職業能力為三個組成部分或領域:一個由所有相似的專業人士共享的規範領域 (Canonical domain),一個由環境決定的情境領域 (Situational domain),以及一個解釋個體差異的個人領域 (Personal domain),即使在有能力的專業人士之間也是如此。

正常情況下,大多數醫師在穩定和熟悉的環境中工作,他們的規範、專業資格以及來自同儕、同事和專業協會的背景支持,提供了足夠的指導來滿足所有標準和期望。然而,可以被正式認定為必備能力的內容是有限的。例如,有一些知識是心照不宣的,難以解釋。然而在新冠肺炎病毒 (COVID-19) 等大流行中,環境的變化需要能力的適應,這與最初的不確定性有關。在他們的職業生涯中,所有醫師都面臨著不確定的時刻:病人多樣性、工作變動、新療法和照護程序的進步、不熟悉的臨床問題、罕見疾病、以及典型臨床指南中未反映的非典型表現的病人(Colaianni等人,2021年)。這些不熟悉的情況,需要進行醫師專業判斷、臨床推理、行動和照護的更新。專業人士不能躲在“對不起,但我在學校沒有學到”之背後(Duijn等人,2020年)。一般社會的和專業的期望是,在某種程度上,所有醫師都是可以被充分信任的,他們能透過持續的自主學習,來照顧有他們不熟悉的醫療照護疑難和問題的病人。換句話說,醫師應該是具有適應性的 (Adaptable)(ten Cate et al. 2021年)。

問題是:什麼樣的適應性限制定義了合理性的期望?新冠肺炎病毒大流行已經成為這個問題的焦點。醫師總是需要適應能力強,但很少以如此快速和廣泛的方式和很少有這麼多重症病人,在這種情況下,醫療照護提供者自己被置於個人風險之中。

在我們撰寫本文時(2020年冬季),我們的社會經歷了多波的新冠肺炎病毒大流行。儘管一些國家的情況正在改善,但隨著病毒的新變種激增,其他國家的病例數卻在上升。雖然出現了一些治療方法,但選擇仍然是有限的。即使疫苗在全球廣泛的推出,也預計會有更多的新冠肺炎病毒浪潮。專家還預測,未來還會出現其他新的傳染病,鑑於全球互聯互通,這些將對公共衛生構成嚴重的威脅。除了這些預測之外,長期建立的疾病治療方法可能會發生變化,例如抗生素耐藥性的增加。換句話說,醫療照謢的提供,可能需要醫師以比許多人在接受培訓時所期待的更高的敏捷性和適應性,來適應新的條件,而且這種意識正在增強。這種現象的一個例子是,荷蘭對國家級聯合醫療專業培訓機構的重新設計,運用跨學科的可信賴專業活動 (Entrustable professional activities,簡稱EPA),以提高勞動力的靈活性(CZO Flexlevel [日期未知])。

我們著手探索大流行以及大規模重新部署醫療和其他健康專業人員所產生的問題,透過適應性的視角與這種疾病對抗,以實現醫療能力的概念化。我們考慮有關醫學生、住院醫師和執業醫師、以及教育和監管機構的問題。

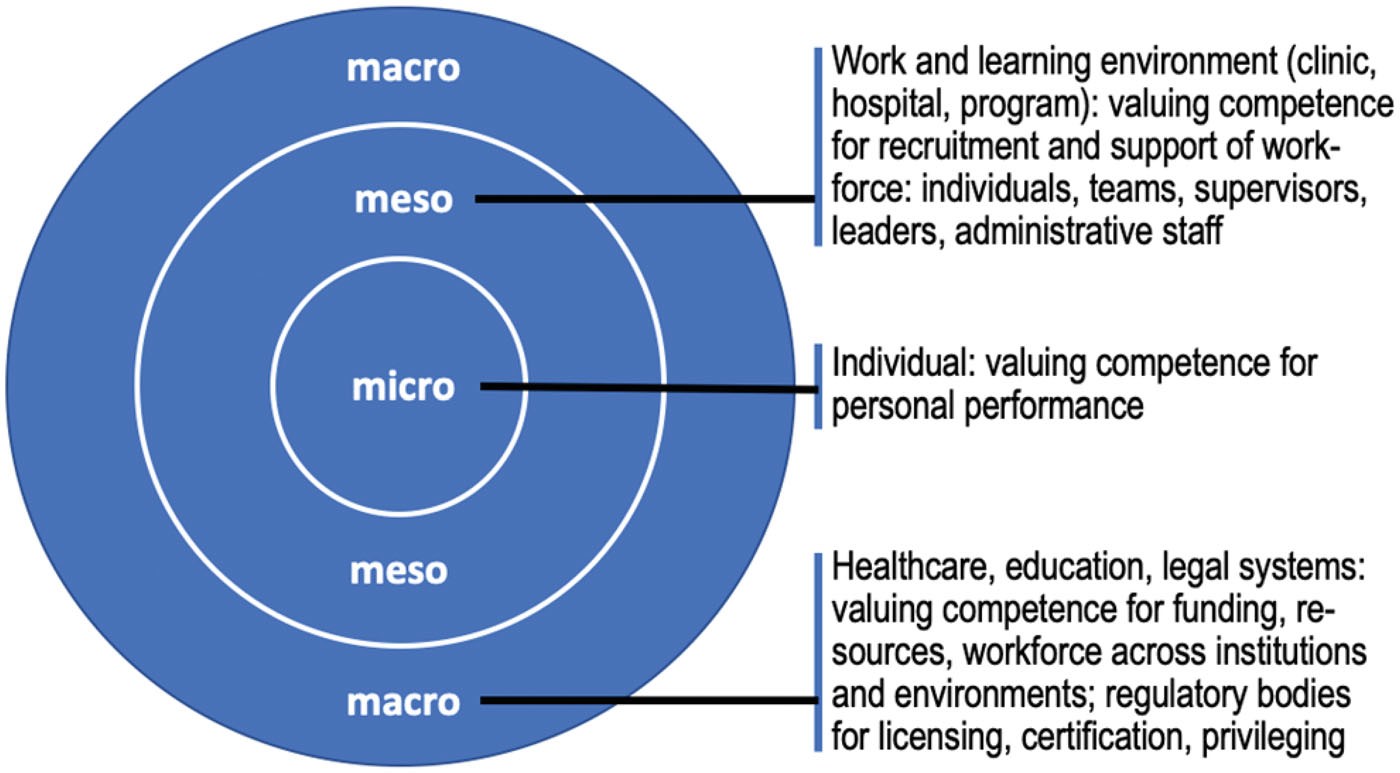

我們提出教育和機構的問題,不僅提供答案,更要提高醫療專業人員對未來工作,無論是第三波,還是後續的新冠肺炎病毒大流行、下一次大流行或其他國家和全球的醫療危機,在微觀、中觀和宏觀層面,不可避免的多樣性的準備和適應性的認識(圖 2)。

圖2.從三個角度:個人、項目和機構、以及監管和社會系統,評估醫療危機期間的醫療能力。

微觀層面:從學員個人和執業醫師的角度重新思考醫療能力 (The micro level: Reconsidering medical competence from the perspective of individual trainees and practising physicians)。

當然,能力是指執行特定任務的能力。專業能力則與專業的任務有關,那些被期望能完成須由專業人士完成的任務者,通常被稱為專家,因為他們被視為或諮詢為具有特殊技能、培訓或知識的權威(牛津英語詞典 [日期未知])。專家不僅應該執行他們非常熟悉的任務,因為他們已經完成它們很多次,而且如果這些任務屬於他們預期的實踐範圍內,他們也很少有或以前從未執行過的任務(Ward 等人,2018年)。所有醫學院畢業生都應該被信任與期望在一定程度上會應付不熟悉的任務(ten Cate et al. 2021年),但問題是在預期的實踐範圍之內和之外的程度如何。這導致了整個從醫學院的挑選學生到既定的醫療實踐之醫師生涯周期中的幾個問題:

i.應付不熟悉的問題和不確定性,需要適應性和創意地解決問題的能力,而這反過來又需要精力和主動性。

在醫學院的選擇學生過程中,是否應該評估申請者與適應能力和在不確定環境中工作的意願相關的特質,和/或學校是否應該努力去發展學生的這些特質?主動性和創造力能否成為一種期望,以及是否應該在學生開始其醫學院的學習時將其傳達給學生?

ii.利他主義和勇氣 (Altruism and courage):

在有許多未知數的高需求環境中提供醫療照護,不僅僅是一種技能,還是一種態度(道德)嗎?如圖 1 所示,在需求超過可運用資源的高需求情況下,將出現重新部署的需求。高需求和低風險的情況(圖 1左上框)可能需要利他主義(例如,醫療照護提供者可能需要長時間遠離家人;低風險醫療照護提供者可能需要透過以下方式為高風險提供者騰出時間,接管沒有相關疾病的患者的照護:醫療照護提供者可能需要做額外的臨床工作,有償或無償,以滿足需要或要求)。

對於患者、醫師或兩者而言,高需求和高風險的情況也可能需要勇氣。這些由圖 1 的右上框顯示,其中醫療照護提供者在他們可輕鬆勝任的舒適區域之外工作,但那是在他們的能力範圍之內、壓力和不確定的情況下,無論是否有支持,合理地工作。在這種情況下,醫療照護提供者會以多種方式做出反應,從即使他們有足夠的能力,也不願意參與,到在患者安全或其團隊或他們自己的安全方面承擔重大的風險。頻譜的兩端都有問題,中間地帶是我們的問題所在。

作為一名醫師,涉及對對患者和公共衛生服務之承諾,但這能延伸到多遠呢?更直接地聲明此強制性要素:您可以身為一名醫師,但選擇拒絕在陌生、具有挑戰性或高風險的環境中工作嗎?如果是這樣,這些決定的道德界限是什麼,例如與可能的患者後果的益處相比之個人風險層級、或者與臨床所需要的能力相比之差距。在參與之前,您能否或者確實應該堅持:支持、監督、充分保護和進一步培訓?決定任何醫生都有義務服務的公共衛生(即人口威脅的程度)、臨床醫師安全(例如,足夠的防護設備的可使用性)和臨床醫師的能力(例如,先前的經驗、重點培訓和支持的充分結合)的基本門檻是什麼?這種利他主義或勇氣是可以期待的嗎?是否應該在醫學生開始接受培訓時就告訴他們,在他們的職業生涯中,他們可能會被要求在這種情況下執行行動?是否只有在那種情況下,承擔支持、教育和保護醫療照護提供者的責任之中觀和宏觀層面的領導者,才應該去判斷這種個人的勇氣、利他主義和冒險精神?

iii. 學習者能否接受適應性 (Adaptability) 的培訓(Cutrer等人,2017年)。

已經被建議的具備適應性學習者之特質,例如具有正確的好奇心、動機、心態和適應力(Cutrer等人,2018年)。是這些特定的個人特質或是教育可以培養自我調節適應性的技能?讓學習者接觸不熟悉的個案和問題,透過精心地挑選,在合理範圍內向他們提出挑戰,並使他們能夠有意識地建立解決問題的技能以應對不確定性,這可能有助於培養適應性技能。此類掌握、強化和評估適應性技能的方法已經獲得一些成功(Wijnen-Meijer 等人,2013年;Kalet等人,2017年)。

iv. 如果一位醫療專業人員被要求在其當前的執業範圍之外工作,需要什麼支持?

為了緩解從熟悉到陌生業務的轉變,可以確定一個“近側發展區 (Zone of proximal development)”。 Vygotsky (1978年, p. 86) 創造了這個術語,他將其定義為“獨立解決問題所決定的實際發展水準,與透過成人指導或與更有能力的同儕合作下解決問題所決定的潛在發展水準之間的距離”。更高階層的專家或同儕的指導或監督可以彌合此差距,不僅可確保安全的執業,而且確保個人在沒有監督的情況下學會執行業務。在這個區域內,學習者或專業人士具有“有條件的能力 (Conditional competence)”(亦即只有在有指導和監督的情況下才有的能力)。讓專業人士重新回到被監督和評估的學習者的位置,將需要謙遜和在團隊中有效地工作的技能。這些特質是否應該包括在醫學院的挑選學生過程中,並在培訓和專業執業中得到加強或建立?(譯註: 近側發展區是由前蘇聯發展心理學家韋考斯基(L.S. Vygotsky, 1896~1934) 提出的學習理論,用以說明學習與發展關係的概念,指學習者現實及實際可達到的發展的差距。這個差距是由學習者的獨立解題能力及其潛在發展水平而決定的)。

醫師個人執業多年後,先前獲得的技能可能會衰退(Choudhry 等人,2005年;Norcini等人,2017年)。在他們以前接受過的訓練,但不再執業的領域中,對非常有經驗,但非常專科化的醫療專家的期望是什麼?這些專業人員是否可以拒絕被要求他們重建這些技能,及協助完成需要他們曾經擁有,但不再熟練的技能的任務,或者他們是否可以在開始這些活動之前,堅持須接受適當的教育和能力評估?

醫學專業與社會之間的社會契約可能隱含地包含了這一義務,但很明顯的,首要的切勿傷害到病人原則(the primum non nocere principle:第一原則,切勿傷害)對可以被提出的要求設定了限制。出現的問題包括:能否請醫療專家運用可以在短時間內重新學習的長期被遺忘的技能?是否可以要求專家獲得從未在其執業範圍內,但可以學習和應用的技能,且對執業者或患者來說,其風險的層級是可以接受的技能?什麼時候這是可以接受的,或什麼時候醫生拒絕在其日常執業範圍之外工作或接受再訓練是相當可取的?

中觀層面:從地方方案和機構的角度重新考慮醫療能力 (Themeso level: Reconsidering medical competencefromtheperspectiveoflocal programs andinstitutions)。

自從新冠肺炎病毒大流行開始以來,世界上幾乎全部醫學院都被迫調整其教育過程。包括:面對面教學已被暫停,課堂教學已被轉變為線上教學,而臨床輪科學習已被暫時地延遲或大幅地減少(Goldhamer等人,2020年;Lucey 和 Johnston 2020年;Wayne 等人,2020年)。但與此同時,一些醫學院允許醫學生提前畢業(Barzansky和Catanese 2020年;Cole 2020年;Flotte等人,2020年),以滿足需要最多醫療照護工作者的地方之需求。這些教育制度的應變隱含地重新定義了醫師執照所需的能力,或者改進了能力的評估,以認證在達到之前設定的醫學生畢業時間以前,已經完成培訓目標的醫學生可以頒授醫師執照。其為精心建構的課程、計劃性的評估架構要求和考試規則突然地變得靈活的結果。以能力為基礎的醫學教育,如果定義為相對於固定的畢業標準(Frank et al.,2010年)在時間上有更大的可變性,在傳統大學教育中是不可能的,但這一論點似乎已被駁斥。新冠肺炎病毒危機需要大學醫學教育課程、學士後醫學教育課程和教育機構去思考調整課程和評估,這導致了幾個問題。

v. 是否需要更多個别化的課程 (Individualized curricula),得以根據學習者的能力,而不是僅根據他們完成預設的培訓時間(Santen 等人,2020年)去認證他們的資格?

一種方法可能包括“可信賴專業活動 (Entrustable professional activities,簡稱EPAs)”。可信賴專業活動 (EPAs)是專業的執業單元,一旦學習者展示了所需的能力,他們的表現就可以被信賴(ten Cate,2005年;ten Cate and Taylor,2020年)。一位醫師的執業範圍,可以被設想為經過認證的可信賴專業活動 (EPAs)的個別化學習歷程檔案 (Individualized portfolio of credentialed EPAs),在培訓期間逐漸建立,並由執業醫師在其整個工作生涯中維護或調整(ten Cate and Carraccio,2019年)。除了潛在的個別化畢業時間外,這種方法還可能有助於解決新冠肺炎病毒(COVID-19)等危機。應對危機所需工作的“可信賴專業活動 (EPAs)”可以被闡明的,培訓是可以被提供的(其性質和程度可因個人及其現有技能而異),並且評估可以組織化的。例如,呼吸器管理 (Ventilator management) 很可能被塑造成 “可信賴專業活動 (EPAs)”(Hester 等人,2020年)。

數位徽章 (Digital badging) 是對某一領域能力的正式且可從外部檢索的認可,最近被推薦用於創建更加個別化的能力概況(Norcini,2020年;Noyes 等人,2020年),這一發展將與“可信賴專業活動 (EPAs)” 的運用完美地契合(Mehta 等人,2013年)。

vi.在需要時,醫學院校、機構、專業組織、和工作小組是否應該創建並提供“快速部署模組” (Rapid deployment modules) 或訓練營活動 (Bootcamp activities),(Hester 等人,2020年)?

是否在國內或國際上,應該有一個可以圍繞著新興主題的共享此類課程之資訊存儲庫?醫院是否應該與醫學院合作創建快速部署團隊,定期更新他們的急診技能,類似於軍事儲備,以直接地應對危機,同時重新引導和/或培訓更多的勞動力?危機準備和日常照護的資源需求之間的最佳平衡點在哪裡?

vii.醫療機構是否應該保留其醫療團隊的技能組合的清單,以便在危機時期,可以快速組建專門的定制團隊,且其技能的組合總體上符合危機的需求?是否有全部團隊在危機時期都需要的基礎技能,應該間歇性地被加強?

宏觀層面:從更廣泛的監管、系統和社會的角度重新思考醫療能力 (The macro level: Reconsidering medical competence from a broader regulatory, systems, and societal perspective)。

許多社會及其政府負有保護和促進其人民健康的義務。這通常是透過負責為其管轄範圍內的醫療照護提供者頒發執照的監管機構所完成的,這是一種允許治療患者的行為,並反映了對他們能力的認可。它還涉及透過憲法或隨後的修正案或法律,以確保有能力的勞動力(Competent workforce),並為人民提供獲得照護的機會。正如大流行所強調的那樣,醫院也有責任保護和支持“有能力的勞動力”,冀以將風險降低到可以承受的層級。在與醫學和科學專家的對話中,新冠肺炎病毒(COVID-19) 的危機再次將政府對抗流行病以及保障和支持醫療照護的責任推到了最前線。他們的決定將對人口發病率和死亡率(Population morbidity and mortality )產生了深遠的影響。

當醫療照護的需求是很高時,例如在需要緊急照護的患者激增的情況下,醫療機構層級同意參與醫療照護的資格,可能會出於必要而變得更靈活。醫師執照的要求有時可能是一個障礙。來到大多數國家的外國專科醫師,都需要通過國家醫師執照層級的考試之要求,這對於幾十年前在其他國家完成了他們自己的執照要求的次專科醫師來說可能難以達成。與此同時,可能在感興趣的子領域(例如重症照護)有最近經驗的那些相同的次專科醫師,將有助於危機的處理。

viii. 監管者和立法者是否應該重新考慮頒發醫師執照的條件,例如,如果需要,可以為較小醫療範圍的獨立執業者頒發限制性醫師執照 (Restricted licenses)?高年級醫學生可能會發生這種情況嗎?正如在“新冠肺炎病毒(COVID-19)大流行”中所見,突發的醫療災難,可能導致醫院需要招聘未經常規培訓的醫療專業人員。為了滿足這一需求,必須考慮圖 1 中包含的面向:(a) 對額外人力的迫切需求(品質和數量),(b) 工作的危險性(即在照護期間,患者和醫療照護工作人員發生不良事件的風險)和 (c) 可重新部署醫療照護工作人員的經驗水準。所有三個面向都有比例數值,且可高可低,因此一個深思熟慮的組合可能決定重新部署的可接受性(或者,如果你願意,一份正式執照的許可)。

ix. 在要求重新部署醫療照護工作人員時,地方、州、和聯邦當局的對等義務是什麼,例如適當的感染控制政策 (Infection control policies)、足夠的個人防護設備 (Personal protective equipment,PPE)、培訓機會和獎勵制度(Antommaria,2020年)?如果災難要求(或監管機構要求)醫師的工作超出他們目前的工作範圍,是否應該調整責任規則,以保護這些稀缺的勞動力免受法律影響?

x. 醫療危機解除後會發生什麼,對醫療照護專業人員的需求恢復到正常的要求?為應對危機而頒發的緊急執照是否持續存在?或者它有有效期限嗎?能否以任何方式證明危機的經歷?我們如何利用所吸取的教訓更好地為下一次的危機提前做準備?

討論 (Discussion):由新冠肺炎病毒 (COVID-19)大流行引發的,我們圍繞當代醫學能力的含義,以及是否應更完善化這一概念,提出了問題而不是答案。直到現在 21世紀和 20世紀的大部分時間裡,我們還沒有面臨過類似的全球醫療危機,但在更長久的歷史中,見證了許多流行病和大流行病。長期以來,人們在遇到健康問題時會求助於醫師,但沒有既定的醫療方法和治癒。

現在,隨著醫療照護許多次專科中實證醫學和專科醫師的存在,醫療照護指南和協議 (Care guidelines and protocols) 比比皆是,如果未提供標準醫療照護,患者受到負面影響的責任是一個真正的問題。工業化世界的醫師和教育工作者,可能已經開始從可預測的方向思考醫療能力。新冠肺炎病毒 (COVID-19)危機向公眾揭示了一種新疾病如何帶來許多挑戰,以及如何在幾個月內建議管理能夠發生改變。這凸顯了即使是“稱職的醫生(Competent physicians)”,也不總是知道什麼是最好的,並且可能會被不確定性所擊敗。在像當前這樣的危機中,問題出現了:我們如何最佳化醫療照護人力以應對?

我們的觀察和問題的整體結論是,當社會的醫療需求需要適應時,醫師以及醫療機構和監管機構,應該單獨地與集體地做好適應的準備。這對醫療能力標準的概念化 (Conceptualization of standards of medical competence)造成影響。新冠肺炎病毒 (COVID-19) 危機讓我們意識到,這些標準可能不像我們之前所認為的那樣一成不變。

摘要(Abstract):

新冠肺炎病毒 (COVID-19) 大流行已經擾亂了許多社會機構,包括醫療照護和教育機構。儘管新冠肺炎病毒大流行的影響,在最初被認為是暫時的,但人們越來越相信醫學教育可能會更長久地改變。國際能力導向的醫學教育 (International Competency based Medical Education,簡稱ICBME) 合作者、致力於改善醫師培訓的學者,審議了大流行如何引發有關醫療能力的問題。

我們制訂了 10個影響廣泛的討論問題,分為微觀、中觀和宏觀層面的問題。在個人微觀層面,我們詢問關於適應性、應對不確定性、以及臨床勇氣的價值和局限性的問題。在機構中觀層面,我們質疑課程是否可以包括更多的 “核心可信賴專業活動 (Entrustable professional activities,簡稱EPAs)”,並聚焦於個人化的、動態的和適應性強的核心 “可信賴專業活動的學習歷程檔案 (EPAs portfolios)”,這些組合在任何時候,都可以反映當前的能力和對災害的準備。在監管和社會宏觀層面,是否應該重新考慮執照頒授條件?是否應調整責任規則,以適應快速重新部署的醫療需要?

我們提出的不是醫療培訓的未來藍圖,而是旨在激發必要的討論,以建立一支有能力應對未來醫療照護危機的勞動力隊伍。

誌謝:

筆者非常感謝荷蘭 Utrecht大學醫學教育中心教授 Dr. Olle (Th.J.) ten Cate, PhD. Professor of Medical Education | Scientific Director of Education, Senior Scientist at the Utrecht Center for Research and Development of Health Professions Education | University Medical Center Utrecht | Visit: Room HB 4.24, Universiteitsweg 98, 3584 CG Utrecht, The Netherlands。同意翻譯Questioning medical competence: Should the Covid-19 crisis affect the goals of medical education?

本文承蒙醫學教育專家賴其萬教授與林其和教授的熱心指正,謹此致謝。

希望本文可供台灣醫學教育界面對新冠肺炎病毒 (COVID-19) 大流行的挑戰之考量與教學參考。

Reference:

- ten Cate O., Schultz K., Frank J.R., Hennus M.P., Ross S, Schumacher D.J., Snell L.S., Whelan A.J. &Youngon J.Q. behalf of the ICBME Collaborators (2021). Questioning medical competence: Should the Covid-19 crisis affect the goals of medical education? Medical Teacher, 43:7, 817-823, DOI: 0.1080/0142159X.2021.1928619.

https://doi.org/10.1080/0142159X.2021.1928619. - Antommaria AHM. 2020. Conflicting duties and reciprocal obligations during a pandemic. J Hosp Med. 15(5):284–286.

- Barzansky B, Catanese VM. 2020. LCME update of medical students, patients, and COVID-19: guiding principles for early graduation of final-year medical students. Washington (DC): Liaison Committee on Medical Education. p.39300; [accessed 2021 May 22].

https://lcme.org/wp-content/uploads/filebase/March-25-2020-LCME-Guidance-for-Medical-Schools-Considering-Early-Graduation-Option.pdf. - Billett S. 2017. Developing domains of occupational competence: workplaces and learner agency. In: Mulder M, editor. Competence- based vocational and professional education. Cham (Switzerland): Springer International Publishing; p. 47–66.

- Choudhry NK, Fletcher RH, Soumerai SB. 2005. Systematic review: therelationship between clinical experience and quality of health care. Ann Intern Med. 142(4):260–273.

- Colaianni CA, Knoper K, Koscal N. 2021. Breathe. N Engl J Med. 384(7): 595–597. Cole B. 2020, Mar 18. 10,000 med school graduates in Italy skip final exam, get sent directly into health service to help fight Covid-19. Newsweek.

- Cutrer WB, Atkinson HG, Friedman E, Deiorio N, Gruppen LD, DekhtyarM, Pusic M. 2018. Exploring the characteristics and context that allow Master Adaptive Learners to thrive. Med Teach. 40(8): 791–796.

- Cutrer WB, Miller B, Pusic MV, Mejicano G, Mangrulkar RS, Gruppen LD,Hawkins RE, Skochelak SE, Moore DE. Jr. 2017. Fostering the devel- opment of master adaptive learners: a conceptual model to guide skillacquisitioninmedicaleducation.AcadMed.92(1):70–75.

- CZO Flexlevel. [date unknown]. [College for health care and hospitaltraining – Flexlevel project to advance care education trajectories- in Dutch].https://www.czoflexlevel.nl.

- Duijn C, Bok H, ten Cate O, Kremer W. 2020. Qualified but not yet fully competent: perceptions of recent veterinary graduates on their day-one skills. Vet Rec.186(7):216.

- Epstein RM, Hundert EM. 2002. Defining and assessing professional competence. JAMA. 287(2):226–235.

- Flotte TR, Larkin AC, Fischer MA, Chimienti SN, DeMarco DM, Fan PY, Collins MF. 2020. Accelerated graduation and the deployment of new physicians during the COVID-19 pandemic. Acad Med. 95(10): 1492–1494.

- Frank JR, Snell LS, ten Cate O, Holmboe ES, Carraccio C, Swing SR,Harris P, Glasgow NJ, Campbell C, Dath D, et al. 2010. Competency- based medical education: theory to practice. Med Teach. 32(8): 638–645.

- Goldhamer MEJ, Pusic MV, Co JPT, Weinstein DF. 2020. Can COVID catalyze an educational transformation? Competency-based advancement in a crisis. N Engl J Med. 383(11):1003–1005.

- Hall AK, Nousiainen MT, Campisi P, Dagnone JD, Frank JR, KroekerKI, Brzezina S, Purdy E, Oswald A. 2020. Training disrupted: practical tips for supporting competency-based medical education during the COVID-19 pandemic. Med Teach.42(7):756–761.

- Hauer KE, Lockspeiser TM, Chen HC. 2021. The COVID-19 pandemic asan imperative to advance medical student assessment: three areas for change. Acad Med.96(2):182–185.

- Hester TB, Cartwright JD, DiGiovine DG, Karlic KJ, KerchevalJB,DiGiovine B, Gay SE, Haas C, Hawkins D, Weirauch A. 2020. Training and deployment of medical students as respiratory therapist extenders during COVID-19. ATSScholar. 1(2):145–151.

- IGI Global. 2021. What is competence; [accessed 2021 Feb. 7]. https://www.igi-global.com/dictionary/conceptual-framework-assessment-higher-ducation/4804.

- Kalet A, Zabar S, Szyld D, Yavner SD, Song H, Nick MW, Ng G, PusicMV, Denicola C, Blum C, et al. 2017. A simulated “Night-on-Call” to assess and address the readiness- for-internship of transitioningmedical students. Adv Simul.2:13.

- Kneyber MCJ, Engels B, Van Der Voort PHJ. 2020.Paediatric and adult critical care medicine: joining forces against Covid-19. Crit Care. 24(350):1–2.

- Lucey C, Johnston S. 2020. The transformational effects of COVID-19 on medical education. JAMA.324(11):1033–10E2.

- Mehta NB, Hull AL, Young JB, Stoller JK. 2013. Just imagine: new paradigms for medical education. Acad Med. 88(10):1418–1423.

- Norcini J. 2020. Is it time for a new model of education in the health professions? Med Educ. 54(8):687–690.

- Norcini JJ, Boulet JR, Opalek A, Dauphinee WD. 2017. Patients of doctors further from medical school graduation have poorer outcomes. Med Educ.51(5):480–489.

- Noyes JA, Welch PM, Johnson JW, Carbonneau KJ. 2020. A systematic review of digital badges in health care education. Med Educ. 54(7): 600–615.

- OxfordEnglish Dictionary. [date unknown]. Oxford University Press.https://www.oed.com.

- Rose S. 2020. Medical student education in the time of COVID-19.JAMA. 323(21):2131–2132.

- Santen SA, Ryan MS, Coates WC. 2020. What can a pandemic teach us about competency-based medical education? AEM Educ Train. 4(3): 301–305.

- ten Cate O. 2005.Entrustability of professional activities and competency-based training. Med Educ. 39(12):1176–1177.

- ten Cate O. 2017. Competency-based postgraduate medical education: past, present and future. GMS J Med Educ. 34(5):1–13.

- ten Cate O, Billett S. 2014. Competency-based medical education: origins, perspectivesandpotentialities.MedEduc.48(3):325–332.

- ten Cate O, Carraccio C. 2019. Envisioning a true continuum of competency-based medical education, training and practice. Acad Med. 94(9):1283–1288.

- ten Cate O, Carraccio C, Damodaran A, Gofton W, Hamstra SJ, Hart DE, Richardson D, Ross S, Schultz K, Warm EJ, et al. 2021. Entrustment decision making: extending Miller’s pyramid. Acad Med. 96(2): 199–204.

- ten Cate O, Snell L, Carraccio C. 2010. Medical competence: the interplay between individual ability and the health care environment.Med Teach.32(8):669–675.

- ten Cate O, Taylor D. 2020. The recommended description of an entrustable professional activity (AMEE guide 140). Med Teach. 2020:1–9.

- Teunissen PW, Watling C, Schrewe B, Asgarova S, Ellaway, Myers RK, Topps M, Bates J. 2021. Contextual Competence: how residents develop competent performance in new settings. Med Educ. DOI: 10.1111/medu.14517.

- Vygotsky LS. 1978. Mind in society. The development of higher psychological processes. Cambridge (MA): Harvard University Press.

- Ward P, Gore J, Hutton R, Conway GE, Hoffman RR. 2018. Adaptive skill as the conditio sine qua non of expertise. J Appl Res Mem Cogn. 7(1):35–50.

- Wayne DB, Green M, Neilson EG. 2020. Medical education in the time of COVID-19. Sci Adv.6(31):eabc7110.

- Wijnen-Meijer M, Van der Schaaf M, Booij E, Harendza S, BoscardinC, Van Wijngaarden J, TenCate TJ. 2013. An argument-based approach to the validation of UHTRUST: can we measure how recent graduates can be trusted with unfamiliar tasks? Adv Health SciEduc Theory Pract.18(5):1009–1027.