輔仁大學醫學院院長

葉炳強

輔仁大學醫學院助理

陳亭君

體驗學習在輔仁大學醫學院

2004年暑假,我們藉由康泰醫療教育基金會創辦了「好醫師先修營」作為低年級醫學生體驗學習活動的啟蒙,到今年2024年暑假,這個活動踏入第20年。由於輔仁大學醫學院非常重視體驗學習,從「好醫師先修營」在輔大延伸的相關體驗活動作為醫學院相關學系的學習是值得做一個回顧。以下我們先從體驗學習的理論基礎,接著再來介紹在輔大醫學院各類型的體驗學習活動,希望為醫學教育注入更活潑的元素,雖在高科技,更重人性的理念底下闡明醫學教育人的本質。

體驗式學習法 「經驗不是在你身上發生過甚麼事,而是你怎樣去面對發生的事。」

------- 亞迪斯、夏利 (Aldous Huxley)

體驗學習理論

體驗學習理論非常之多而最常被提出來應用的是上上世紀的 Dewey 和 較近期的Kolb 兩位學者的理論。Kolb 認為體驗式訓練是透過經驗的轉換以創造知識的過程,學習強調的是適應的「過程」,而非「內容」及「結果」。知識是一種「轉換過程」,亦即持續地創造與更新知識的過程,而不是一種獲取及傳送知識的一個獨立個體。【1-4】

體驗學習之意義

「經驗轉化」與「意義建構」兩者乃是體驗學習之核心意義及價值(Jarvis,Holford& Griffin,1998),學習者在經驗中的行動與反思,促使個體與所處的情境之間形成相互影響而成為知識。根據 Miller 和 Boud(1996)的歸納,體驗學習的基本要素為:【5】

- 經驗是學習的基礎,也可刺激學習。

- 學習者主動的建構其理論。

- 學習是整體的(holistic)。

- 學習是社會的、文化的建構。

- 學習是受到社經脈絡的影響。

而 Jarvis,Holford 及 Griffin(1998)將體驗學習界定為「將經驗創造和轉化為知識、技能、態度、價值、情緒、信仰及感受的過程」,Jarvis 等強調經驗是社會建構的,當人們面臨一個情境時(situation),通常會參考一些背景知識去詮釋所面臨的情境,繼而建構了新經驗。透過經驗之創造和轉化,學習者完成了自己之「意義建構」。體驗學習是具整合身心功能而具超越個人意義的活動教育。由做中學,加上反思的整合活動方式,來達成經驗學習的效益。它通常被定義為「結合做中學和反省思考」。【6-7】

體驗式學習(Experiential Learning),又稱「發現式學習」、「經驗為主學習」、「活動學習」或「互動學習」,是先由學員自願參與一連串活動,然後分析他們所經歷的體驗,使他們從中獲得一些知識和感悟(Insights),並且能將這些知識和感 悟應用於日常生活及工作上。體驗教育協會(The Association for Experiential Education)把體驗教育定義為:「由直接經驗建立知識,技巧及價值觀的一個過程。」基本上,體驗學習就是把一個概念設計成一個互動式的學習過程。學員可透過自己的親自參與和領會,了解概念與活動內容的關係,而不再是由教師單向式地教授。由於這些經驗將成為學員生活的一部份,所以對他們學習非常有效。最後學員的態度將有所改變,行為、技巧將有所擴展,而認知及人際關係亦會得到提升。

體驗學習的好處

體驗學習有很多好處,尤其有以下特點:【7】

- 以學員為主:學員除自我體會學習內容外,並可調控自己學習的步伐。

- 過程及所得結果:學員可掌握到「怎樣」(How)發生與「甚麼」(What)發生是同樣重要。

- 多重關係:除學習主要的目的外,探索到其他相關的概念,例如自信心和面對壓力的關係。

- 彈性:學習的形式和內容可就個人及團體的需要而改變。

- 實驗性:所學習的技巧皆可應用於日常生活中。

- 同儕間學習:學員可互相學習新的行為模式,促進團隊的學習。

- 自我評估:鼓勵學員對自己的學習負責。

- 易於記憶:學員很容易就回想起自己的體驗,從而可牢記所學。

- 有趣:由於此種學習模式經常採用活動或利用多種媒體學習,學員可享受到學習過程的樂趣,而不單是被動地及單向式接收知識

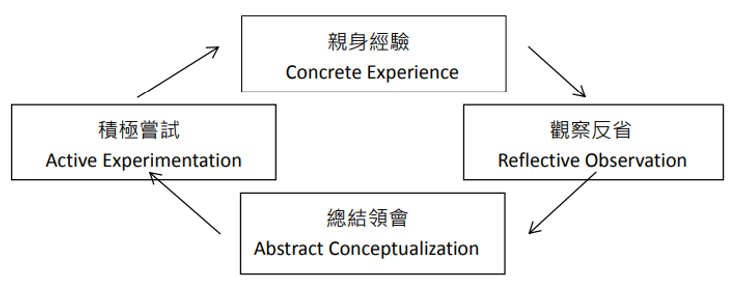

體驗學習循環

David Kolb (1984)曾提出一個廣為接受的基本模式。Kolb相信學習、轉變及成長是最能由一個整合過程來推動。這個過程是由已有的經驗開始,搜集資料,然後再觀察(Examine)有關的經驗。在分析資料後得出的結論,將回饋以改變行為。所以,學習可視為一個包含四個階段的過程(如圖一),而通過這四階段循環的學習將最為有效。

圖一:體驗學習的四個階段

- 親身體驗(Concrete Experience)

親身體驗,包括學員對個別事件、人物及情況的處理。這種學習模式,包括經歷一些「危機」(Risk)、處理模糊情況及面對陌生、不肯定的環境。

- 觀察反省(Reflective Observation)

觀察反省,包括了對經驗資料的收集及整理,經驗資料主要是那些有關思想、感覺、聯想及其他觀察的資料。觀察反省是把剛過去的事實弄清楚,就像重播錄影帶一樣,帶領學員從另一角度觀察自己的表現。在反觀經驗的過程中,學員可看到他人怎樣進行活動,怎樣組織資訊及執行計劃。當學員知道自己怎樣學習,他們將可改進本身分析技巧。

- 總結領會(Abstract Conceptualization)

總結領會包含兩方面:一方面,是運用理性邏輯分析有關的數據資料,以確立其雛形理論;「雛形」是指初期的數據資料分析結果,還有待進一步闡釋。另一方面,亦包括從已知的知識(如理論、模型)中尋求類同的體驗。學員須分別從共通點及分歧兩者領悟能廣泛應用的道理。

- 積極嘗試(Active Experimentation)

積極嘗試包括對初步結論、新知識及猜想作實際測試。學員可透過真實環境嘗試新學習的行為,以測試該行為的意義及帶來的感覺。學員應準備建立新的目標,主動嘗試及承受新的風險。【1、8-9】

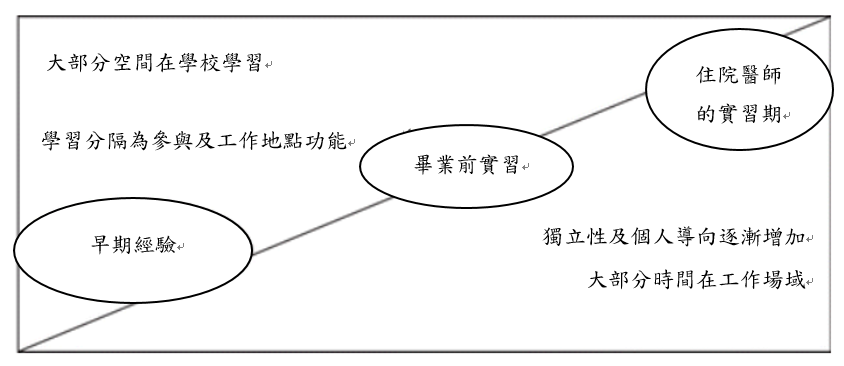

醫學教育之體驗學習歷程【10】

由Sarah Yardley等人發表在AMEE Guide關於體驗學習的研究整理,提出醫學教育各階段的體驗學習設計(見習/實習)歷程,包含從新醫科學生到實習,再到合格醫師、住院醫師等的過渡,都需要越來越依賴體驗式學習。體驗學習歷程請見下圖二

圖二 體驗學習的漸進式

早期經驗 (低年級或六年制的1至4年級見習)

「早期」經驗指學生從醫學學習開始就參與臨床工作。在英國的本科課程中,這指的是前兩年。在國際上這指的是主要在高等教育機構學習的學生計劃性地訪問臨床來進行體驗學習的任何時間。在臨床中的早期經驗與見習和住院醫師階段的體驗學習顯著不同,因為它在時間、地點上佔「學生世界」的一小部分,因此對學習的期望也不同。早期經驗的廣泛採用是由英國醫學委員會(UK General Medical Council)等政策要求推動的「明天的醫生」和同等出版物以及上面討論的「成人」學習的教學趨勢。早期體驗的設計和意圖差異很大,從吸引學生至難以招收的專業或地點,到增加學生對病人觀點、專業和溝通技巧的理解。

畢業前實習 (6年制的5-6年級)

在門診或普通診所的手術中,學生在合格醫生面前進行病人訪談和檢查,對其學習的貢獻遠大於僅僅作為觀察者坐在那裡。因為這樣的經驗是參與他們正在學習的實踐,而不僅僅是獲取零散的事實或有限的技能。

住院醫師的實習期(PGY)

在醫學院學習4到6年後,新獲資格的醫生首次在監督下承擔病人護理的責任,並參加取得醫學專家資格的研究生教育課程。這一階段為他們獨立行醫做準備,並在塑造習慣、行為、態度和價值觀方面發揮關鍵作用。畢業後醫學教育主要通過在職學習進行,學員逐漸獨立提供病人護理,臨床監督逐漸減少。許多學習發生在正式課程之外,屬於非正式學習。非正式學習是無結構的、無意的和機會性的。因此,儘管非正式學習在工作場所中占很大比重,但其特點使其難以清楚識別。

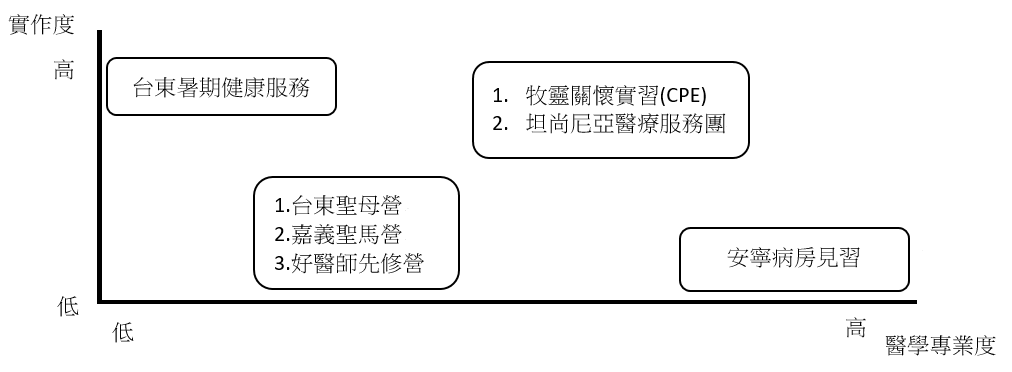

輔仁大學體驗教育介紹

將上述模式對應到輔大醫學院相關的體驗學習活動,本篇以【實作度】與【專業度】來做為象限分類,分布圖如下:

圖三 以實作及醫學專業度來區分體驗學習(輔大模式)

上述七個體驗學習活動設計如下:

|

服務學習 *學生可自選 *不分年級 |

體驗活動 |

進行方式 |

|

台東暑期 健康服務營 |

2009年莫拉克風災重創台東地區,醫學院組成緊急志工團前往災區服務,2010年組成「台東健康服務營隊」,陪著大鳥國小學童及當地居民走出災後陰霾、教導正確的衛生教育觀念,並於營隊中安排不同層面的活動,包含:學童課業輔導、心靈關懷、衛生教育及團康課程等。並有公衛系老師帶著研究生進行社區調查,自2010起迄今,每年7月初出隊,每次出隊7天。 |

|

|

好醫師 先修營 *全台醫學系 |

2004年暑假開始於台東聖母醫院,營隊設計之初是希望讓學生:(1)走入社區、(2)貼身學習、(3)加強實作,至今共有三所相對偏遠的天主教教會醫院參與此培育營隊,課程共安排五天,其中50%的時數安排社區醫療及居家照顧、30%時數機構體驗、15%當地風土人文參訪及5%與當地資深醫師或傳教士分享,共安排五天課程。 【好醫師先修營】是輔大醫學院【台東聖母營】及【嘉義聖馬營】的前身,目前好醫師先修營是由康泰醫療教育基金會主辦。輔大亦鼓勵醫學系學生參與,並認予服務學習時數。 |

|

|

台東聖母營 *醫學院學生 |

2012年由輔大護理系開始舉辦「偏鄉真愛體驗營」,藉由健康生活型態的實踐及偏鄉地區居家照顧的參與,從心體驗愛人愛己之真諦。之後由醫學院接手舉辦,主要於台東聖母醫院安排參與居家照護以及泰源部落日照中心的體驗服務,共安排五天課程。 |

|

|

嘉義聖馬營 *醫學院學生 |

2023年由醫學院主辦【愛在高山峻嶺】,安排學生於嘉義聖馬爾定醫院安排參與居家護理、安寧、家庭托顧及阿里山醫療站及部落健康營造服務,藉由過程中體驗,學習服務真諦,共安排五天課程。 |

|

|

自由參加 *不分年級 |

坦尚尼亞 醫療服務團 |

2011年由聖神會龍芳望神父與輔大醫學系葉炳強老師共同發起,成立了輔大坦尚尼亞醫療服務志工團,前往非洲坦尚尼亞的馬賽部落進行為期四週的醫療服務與公共衛生調查。從2011年至今共出團超過10次,於每年的8-9月出團,為當地住民的醫療衞生、水資源、母嬰照護與教育方面貢獻己力,由於成效卓越,已成為醫學院的重要體驗學習活動。 |

|

必修課 |

牧靈關懷 實習(CPE) *二年級 |

2013年首次結合臨床牧靈關懷教育Clinical Pastoral Care Education (簡稱 臨床牧關教育,CPE)中聆聽、察覺與同理心的核心能力,落實溝通技巧必須要做中學,提前接觸臨床議題,從中加強溝通的學習,為未來臨床工作準備。 |

|

安寧病房 見習 *三/四年級 |

2022年首次於醫學系四年級生死學加入臨床隨行的課程設計,讓學生近距離觀察安寧團隊如何照顧生命末期患者,體會病人及家屬的需要,目前以示範安寧病房(成大、北榮)作為連續兩天見習的培訓場地。 |

輔大醫學院作為教會醫學教育場域,其所設計之體驗學習活動應具有教會醫療的核心元素,包含(1)醫療傳愛;(2)弱勢關懷;(3)注重偏鄉及(4)四全(全人、全家、全隊及全程)照護,而上述七個營隊能充分結合這些元素,加上透過體驗學習方法讓學生從低年級便走出教室,與社會老人、病人及家屬接觸,學生跟隨服務員、居家護理師或醫師直接到病床前或案家參與工作,接觸管線護理(鼻胃管、氣切管或尿管)及安寧居家照顧,這些活動重點不在理論及技術,而是希望低年級學生體會到慢性病及長期照顧的本質,對病人、家屬及醫療團隊的影響,「百聞不如一見」、「接觸病家身體的震撼」是學生最直接的反應。營隊中重視「反思(Reflection)」與討論,另外,同學們每天結束的「經驗」撰寫提供很好的反思機會,這些元素會讓學生從體驗後翻轉過來看見照顧的需求及內涵。也更容易同理病人、家屬及醫療團隊不同角色的立場。【11】

播下良醫的種子

因為醫學生未來必須承擔面對病人的角色,因此醫學院希望在醫學教育的學習過程中,不能僅停留在象牙塔中研究與思辯,而是要能走出去---走入社區、走入整體社會,身體力行的了解社會中的文化脈絡、經濟條件與各種醫病現象。先擁有社區裡實際服務的經驗,未來方能以病人為最優先的考量,讓病人與家屬、社區與社會的關係更加健康厚實。

因此,讓這些準醫療人員能少些功利心態、多些利他的人文素養,期待同學們在當醫生之前,先學習做病人的朋友;站在病人的立場,了解病人真正的需求;從病人角度體驗醫病關係;學習如何做到真正「關懷」的全人照護,為將來當一位了解病人的「良醫」。營隊能提供學生在學校另一個學習的地方,那是一個課堂教室學不到、看不見、感受不到的體驗。投入社會大染缸之前,在最有夢想、最可塑造的學生時代,透過營隊,讓他們擁有更多素養---利他主義、自主、關懷與熱情、承諾、能力、保密、洞察力、誠實、道德與倫理行為、值得信任、心胸開放、全心照顧、尊重病人治癒的潛能、尊重病人的尊嚴與自主權、對職業的責任感、對社會的責任感、自律、和團隊精神等。【11】

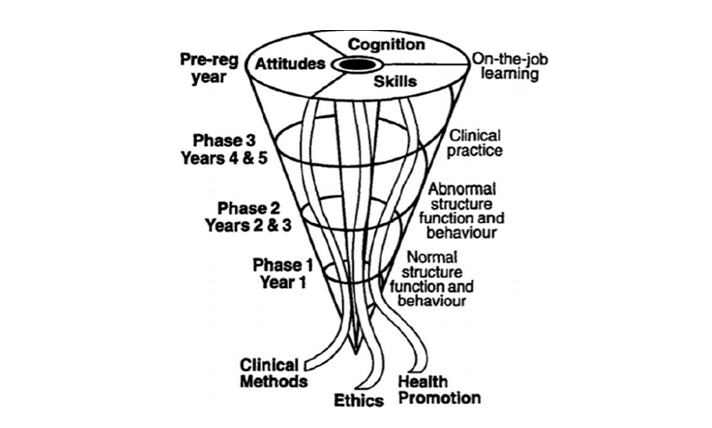

垂直整合醫學教育

在20世紀後期,醫學教育改革家們倡導將學科和學習經驗相結合,幫助學生提供解決方案,呼籲綜合使用各學科的知識和技能來解決患者的問題。因此在教學方法中促進了「整合」(Integration),而不是假設學生會以某種方式自己整合學科知識。目前以螺旋整合型課程(Spiral Integration.)為最理想的整合模式,代表包括水平型與垂直型的課程一起整合,結合横跨時間與各個學科的整合。Harden 等人(1997)最早提出螺旋整合型課程的模式,此模式是一個螺旋型的課程,當醫學生在進入臨床教育前,他們接受從正常的到異常的構造、功能與行爲的課程時,基礎科學與臨床科學是持續地整合教學,兩者平等地交互作用,貫穿於整個醫學系課程的所有階段。螺旋型的課程最頂端是醫學教育的三個領域 -- 知識、技巧與態度,也是螺旋課程所有層級的焦點,在全部學年之中,臨床方法、倫理學、與健康的促進等主題,皆貫穿其間(劉克明,2015),如圖四所示。

此模式之優點爲:運用一個消除科目與學科之間增長的障礙與界限的課程,透過從簡單到複雜的自然的學習發展,並以臨床方法、倫理學、與健康的促進等主題,貫穿其間,以達到最理想的醫學教育成果。【12-13】

圖四 螺旋整合型課程學習概念(Harden et al.1997)

整合學習的環境

當學生以整合型的方式學習複雜的任務時,將更容易將他們學到的知識轉移到日常工作環境中。(Janssen-Noordman.等人(2006)提出整合學習的基本原理,認為實現這種學習方法需先確保學習環境本身是整合的。隨著醫學實踐變得更加專業化,尤其是在大型教學醫院中,整合型學習環境變得越來越難以實現。因此這是要求學生在社區環境,門診服務,全科醫學,家庭醫學和初級保健中尋求更多臨床經驗的原因之一,這些環境將為學生提供以病人為中心的學習而不是只看見疾病的解決,讓學生更能夠體驗疾病帶來全面的影響,並將學習如何整合使用學習過的所有知識。【14】

文獻回顧

- Dewey J. (1897), My pedagogic creed. School J; 54: 77–80

- Dewey J. (1902), The child and the curriculum. The University of Chicago Press, Chicago, IL

- Dewey J. (1938), Experience and education. Collier Books, New York, NY

- Kolb DA. (1984), Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ

- Miller, N., & Boud, D. (1996), Animating learning from experience. In D. Boud and N. Miller (Eds.), Working with experience: Animating learning (pp. 3-13). London: Routledge.

- Jarvis,Holford& Griffin (1998),International Perspectives on Lifelong Learning, Chapter20

- 趙建敏(2015),人事月刊,第362期 P29-36.

- 高雄市政府教育局(2015),體驗學習之源起及意義,民104年9月7日

- 吳炳綱、吳漢明 (2001)。《72 個體驗活動 - 理論與實踐》。香港:匯智出版有限公司。

- Yardley, S, Teunissen, PW, Dornan, T (2012). Experiential learning: AMEE Guide No. 63. Medical Teacher 34:e102-e115.

- 張達人、葉炳強(2018)。好醫師先修營日誌。財團法人天主教康泰醫療教育基金會。

- Harden RM, Davis MH, Crosby JR. (1997). The new Dundee medical curriculum: A whole that is greater than the sum of the parts. Med Educ 31(4):264–271.

- 劉克明(2015)。程改革與課程整合之探討 (Part 3)。高雄醫學大學e快報 267 期.

- Janssen-Noordman A M B, Merrinboer J J G, van der Vleuten C P M, Scherpbier A J J A. (2006). Design of integrated practice for professional learning competences. Medical Teacher 28(5):447-452