國立成功大學醫學院醫學系家庭醫學科

盧豐華副教授

Physical Examination中文名稱之我見─「物理學的檢查」簡稱「理學 檢查」

前言

Physical examination是疾病診斷的核心臨床技巧之一,雖然因為日新月異的各類檢查項目被發展應用而逐漸地被忽視,但在驗證病史詢問所得的初步診斷之正確性有其絕對的重要角色。長久以來中文將其翻譯為理學檢查,由於「理學」兩字是自當醫學生時就開始學習並使用,因此每位醫師都能直覺地說出這個專有名詞,但並非每位醫師都會去思考Physical examination被譯為「理學檢查」的緣由。

依據Merriam-Webster字典所述,physical examination名詞最早使用者為Circa(1884年),當時的定義為an examination of the bodily functions and condition of an individual.1,因此physical應該是指身體功能與狀態,理應翻譯成身體檢查。不過中文名詞的最初翻譯者為誰且翻譯為「理學檢查」而不翻成「身體檢查」的用意為何則未知,故一直以來它的翻譯偶爾就會被醫學教育界前輩拿出來討論。

在台灣physical examination常見的中文翻譯除「理學檢查」外,主要有「身體檢查」及「身體診察」等。如在國家教育研究院之雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網2的標準翻譯,若為醫學名詞則譯為「身體檢查」;另如在2020年9月賴其萬教授與韓良誠院長合著,發表在醫病平台的〈「身體診察」必也正名乎?〉一文3,則建議翻譯成「身體診察」。在本文則想分享個人教授醫學系四年級學生臨床診斷學其中一堂課--physical examination綜論的教學內容與看法,相信大家看了本文就可以認同理學檢查的實際意涵,期待各位醫界前輩給予指教。

Physical examination的名詞定義

除依據Merriam-Webster字典外,AmericanHeritage®Dictionary的定義為A physical examination is an evaluation of the body and its functions using inspection, palpation (feeling with hands), percussion (tapping with the fingers), and auscultation (listening). ,因此一般都會將physical翻譯為「身體的」,故將physical examination翻譯為身體檢查,但個人還是認為維持舊有的「理學檢查」名詞較好,雖我們不知道最初翻譯者的想法,主要原因有二:其一,病人到醫療院所進行的檢查包羅萬象,有抽血、尿液、糞便、痰液、其他體液、超音波檢查及X光檢查等,以上檢查都是在檢查身體,都是在做身體檢查,若要取名,要取具有獨特性的名詞為佳以避免混淆;其二,physical應翻譯成或視為「物理學的」,此理由更為重要且有意義,詳細說明如下:

約二十多年前初次被指派教授「理學檢查綜論」時,就多方考察文獻資料及探討physical的所有英文翻譯,再加上自己對檢查技巧的體認,結論認為physical除有身體的之意義外尚有「物理學的」本質,即physical examination是「利用物理學的原理進行身體檢查」,簡稱「理學檢查」,自此就使用此一論述指導醫學生。

講更精準些,個人對理學檢查所下的定義為醫師及各類醫事人員(以下簡稱醫療人員),經過訓練後有技巧地利用自身感官功能,來探知病人身體內外器官所呈現的物理現象,再比較該物理現象與正常人的差異,以推測出病人身體各器官的正常與否,甚至疾病嚴重程度之一種檢查。

所謂的物理現象包含物質的型態、大小、結構及性質,在性質中還可劃分為高度、厚度、速度、溫度、規律性或頻率等5。若是檢查病人,就是指病人身體外觀及所有內臟執行功能過程所呈現的物理現象,如:形狀、大小、硬度、聲音、移動、速度、顏色、溫度、溼度及味道等等。

所謂醫療人員的感官功能,即指醫療人員經過完整的視診、觸診、扣診、及聽診等四大理學檢查技巧的專業訓練後,發揮眼、耳、鼻、及手等各感官功能的偵測,再加上頭腦的判斷,必要時配搭簡單的器械,如聽診器、血壓計、壓舌板、體溫計、手電筒、體重計、安全別針、棉花棒、試管、音叉、扣診槌或五官鏡等輔助器械去判讀病人身體呈現的物理現象。

依據物理學的原理去觀測事物性質或性能正常或好壞與否,其實不是只有醫學這個行業會這麼做,是在日常生活中各行各業都會使用到的技巧,只是檢測的對象及目的不同而已。例如:去水果攤買西瓜時,想挑選一顆新鮮又飽含水分的西瓜,就會用手掌或手指去敲西瓜的外皮,再由聲音是否清脆去判定;買螃蟹時,要判斷所拿的螃蟹是否蟹黃飽滿,就會將螃蟹拿起來照光,看蟹殼左右兩個尖端是否能透光,有透光表示裡面還有空隙,代表蟹黃尚無或未滿;若無法透光,則表示裡面已被蟹黃塞滿;有時自己收到親友贈送精美包裝的禮物時,除會看形狀大小外,還可以透過聞味道、搖晃聽聲音及感受是否會動或用手秤一下重量等動作,來猜測禮物為何物,這些都是生活中透過觀察物體本身呈現的物理現象,來判定物體狀況的常見範例。

理學檢查四大方法可偵知的物理現象

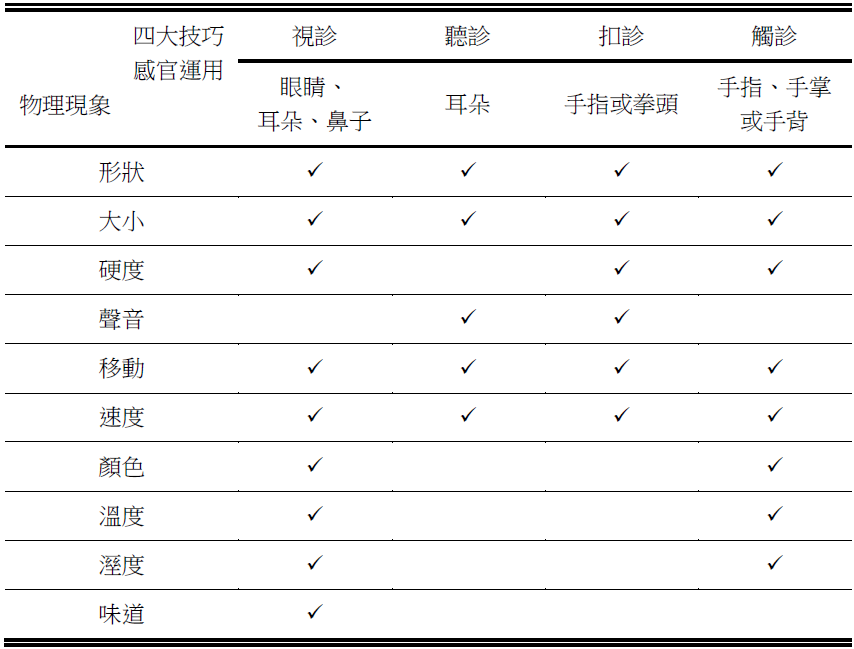

下表呈現四大理學檢查技巧可以探知的物理現象。在視診方面,使用眼睛、耳朵及鼻子等器官,偵測出所檢查部位的形狀、大小、硬度、移動、速度、顏色、溫度、濕度及味道等物理現象;聽診方面,透過聽診器使用耳朵可以聽出所檢查部位的形狀、大小、聲音、移動及速度等物理現象;扣診方面,是使用手指或拳頭直接或間接敲或扣擊身體,偵測所檢查部位的形狀、大小、硬度、聲音、移動、及速度等物理現象;最後一項觸診,是由手指、手掌或手背觸摸所檢查部位的形狀、大小、硬度、移動、速度、顏色、溫度、及溼度等物理現象。

在此特別強調,以上四大技巧所收集到病人身體所呈現的物理現象,還需經受過專業訓練且有豐富知識的頭腦進行鑑別診斷,以解讀該物理現象所代表的臨床意義及可能的疾病,以達到診察診斷應有的正確性。

表、視診、聽診、扣診及觸診四大理學檢查技巧可探知的物理現象

總結及呼籲

經由以上說明,相信大家已瞭解physical examination翻譯成「理學檢查」之個人想法,就是指醫療人員靠著經過專業訓練四大檢查技巧的感官功能,去探知病人身體呈現的物理現象後,再經大腦分析判讀後得出結論之一種身體檢查方法。

最後,雖本文原目的僅在分享理學檢查這翻譯名詞之我見,在此還想順便呼籲臨床教師們應更為重視醫學生及住院醫師的理學檢查訓練,且自己要成為他們的模範,因為理學檢查具有許多優點:1)簡單:不用精密昂貴儀器、2)省時:面對病人可立即檢查、3)省錢:不須如抽血或影像檢查之費用且可減少不必要的檢查、4)即時:檢查後就有初步診斷、5)安全:沒有檢查的危險性或副作用、6)關係建立:讓病人感受到醫療人員的專業與關心。讓我們一起努力從事理學檢查的教學。

參考文獻

- https://www.merriam-webster.com/dictionary/physical%20examination#h1

- https://terms.naer.edu.tw/

- https://health.udn.com/health/story/6001/4881775

- American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

- https://baike.baidu.com/item/物理现象