國立台灣大學醫學院附設醫院急診醫學部

國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院急診醫學部主任

黃沛銓

國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院急診醫學部副主任

張家豪

國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院急診醫學部

新竹台大護理部生醫醫院竹北院區急診護理長

陳湘欣

從量變到質變:新竹台大急診以團隊資源管理與原位模擬,重塑ACLS醫學教育的實踐之旅

摘要

在分秒必爭的急診場域,高效的團隊協作是決定病人存活與否的關鍵 。傳統高級心臟救命術(ACLS)訓練多側重於個人技術的精熟,卻常忽略溝通不良、角色模糊等非技術性因素對急救成效的衝擊 。為此,國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院急診醫學部自2020年起,啟動了一項全面的「ACLS Teamwork + 團隊資源管理(Team Resource Management, TRM)」醫學教育訓練計畫 。本文旨在闡述此計畫如何從行政管理、護理實踐及教育學理三個維度,透過「ACLS三部曲」教學模式、原位模擬(In-situ Simulation)訓練及人因工程優化,將急救教育從單純的技能傳授,昇華為一場深刻的團隊文化變革 。此計畫不僅顯著提升了臨床照護品質與團隊溝通效率,更反映在護理師離職率創下歷史新低的具體成效上 ,為台灣醫學教育提供了從量變邁向質變的實證典。

前言:急診場域的挑戰與變革的契機

急診是一個充滿高度不確定性、時間壓力與資訊碎片化的複雜工作環境 。在處理心跳停止(OHCA/IHCA)、創傷休克等危急重症時,醫療團隊的協作效率直接關係到病人的臨床預後 。然而,過去的醫學教育與臨床訓練,往往將重心放在培養醫師與護理師的個人臨床技能,但大量研究指出,多數醫療不良事件源於非技術性技能(NTS)的匱乏,例如溝通斷層、領導力失效、情境警覺不足與團隊支援失能。

傳統醫院文化中,醫護之間的溝通有時存在權力階級差距,護理師可能因擔心挑戰權威而不敢主動表達見解,逐漸形成單向指令的溝通模式 。此模式不僅削弱第一線人員的參與動機,也可能降低其對病情變化的敏感度。

新竹台大分院急診部深刻體認到此挑戰,自2020年起,團隊開始參與醫策會的擬真情境競賽並導入ACLS Teamwork訓練模組 。過程中一個令人驚喜的轉變悄然發生:部分護理師在訓練後,臨床上更勇於與醫師討論病情,並能主動運用SBAR等結構化溝通技巧,甚至使用「Two-Challenge Rule」或「CUS」等TRM工具為病人爭取最佳治療方案 。這個由競賽驅動的質變,讓管理者意識到真正的品質提升,源於團隊內部溝通文化的根本轉變 。這份「意料之外的收穫」成為催化劑,促使我們決心將此訓練模式系統性地推廣至整個急診部門。

奠定基石—從人因工程到標準化流程

要打造一支高效率的急救勁旅,首要之務是建立一個穩定、可預測且低認知負荷的工作環境 。為此,本計畫的第一步便是從「人因工程」與「流程標準化」著手,將急診現場轉化為一個能讓團隊成員直覺反應、精準行動的作戰場域。

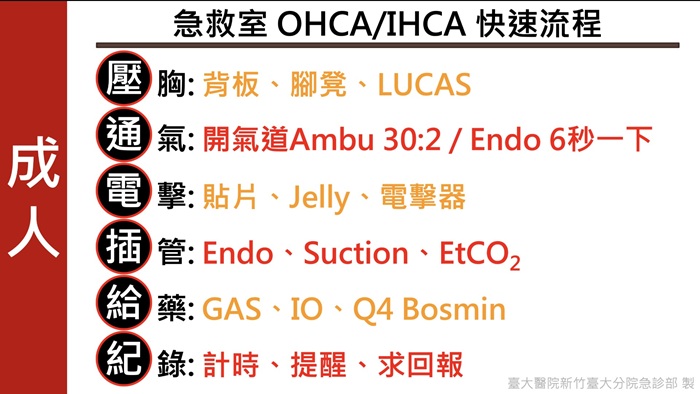

我們以「原位模擬」為核心方法,系統性地檢視並優化了場域配置、作業流程、設備擺放及認知負荷四個面向 。在硬體上,我們重新規劃急救室空間,在地面以醒目的紅色標線框出氣道車、電擊器等關鍵設備的標準停放位置,確保儀器隨時歸位,大幅降低了人員因環境不確定性所引發的焦慮與反應延遲 。在竹北院區,更運用對比鮮明的色彩標示規劃出清晰的移動動線,有效避免急救過程中的碰撞與混亂 。此外,為讓所有成員,即使是中途加入者,也能「零秒銜接」任務,我們在急救室牆面張貼大型圖像化的「急救室OHCA/IHCA快速流程圖」,以「壓、通、電、插、給、紀」六大核心任務的關鍵字提示要點(圖一),讓同仁只需一瞥便能迅速掌握狀況並融入團隊節奏。

圖一、圖像化的「急救室OHCA/IHCA快速流程圖」

除了物理環境,我們更致力於建立一致的溝通語言與作業流程 。急診團隊成立「TRM推動小組」,確立了「分工明確、語言一致、守望相助」的核心價值觀 。我們將OHCA/IHCA的急救流程簡化為標準化口訣,如成人「通氣:開氣道Ambu 30:2 / Endo 6秒一下」等,減少溝通模糊地帶,提升跨職類合作的效率。

結構化團隊—ACLS四象限分工與三部曲教學法

在穩固的環境基礎上,第二階段的核心目標是建構一個分工清晰、職責明確的團隊作戰單位 。我們將ACLS的四個英文字母重新詮釋,發展出一套結構化的功能分工站位,並設計了漸進式的「ACLS三部曲」教學模式。

A-C-L-S四象限功能分工

為避免急救現場的角色模糊、任務重疊或遺漏,我們遵循台大急診體系結構化地分為四個功能小組 :

- A (Airway) - 呼吸道組:專責維持病人呼吸道的通暢,包括給氧、插管準備與執行、監測EtCO2等,並快速評估病患狀況與回報 。

- C (Circulation) - 循環組:核心任務是執行高品質胸部按壓,操作電擊器,以及建立靜脈或骨內管路 。

- L (Leadership) - 領導者:作為團隊大腦,負責宏觀調控流程、下達指令、分配任務、監控時間,並做出關鍵決策與家屬溝通 。有效的領導已被證實能改善病人預後 。

- S (Support) - 支援組:負責詳實記錄所有事件與時間點、準備物資並隨時支援其他組別,是確保流程順暢的關鍵後勤 。

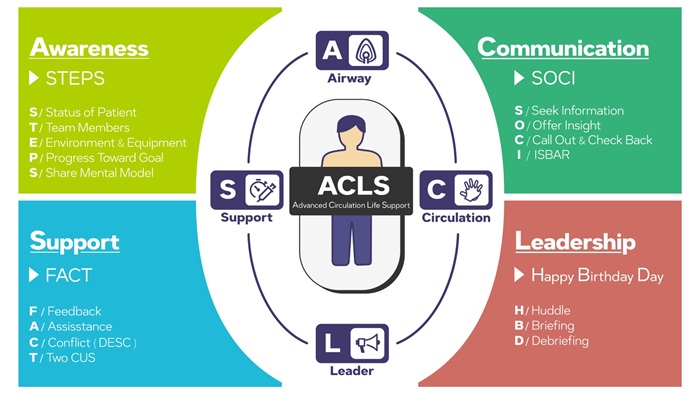

ACLS 三部曲教學模式(圖二)

為將分工理念內化為團隊成員的本能反應,我們設計了層層遞進的「三部曲」教學模式 :

第一部曲:精熟個人急救技能 (Knowledge & Skills):

此階段為所有團隊合作的基礎 。我們透過標準化課程與頻繁實作,確保每位醫護人員都熟練掌握ACLS核心技術,強調「知行合一」,為團隊協作奠定基石。

第二部曲:落實團隊分工站位 (Team Roles & Responsibilities):

此階段著重將個人技能整合進團隊框架 。透過高擬真情境模擬,訓練團隊成員在急救啟動時,能迅速辨識自身在A-C-L-S中的角色,立即前往指定站位執行任務,以培養角色意識與任務分派的默契,避免延遲或混亂。

第三部曲:深化非技術性技能 (Non-Technical Skills, NTS):

這是從「會做事」邁向「會合作」的關鍵一步,此階段深度融合TRM的核心要素並拆解為四大環節 :

- Awareness (情境覺察):使用「STEPS」模型(Status of Patient, Team Members, Environment, Progress toward Goal, Shared Mental Model)訓練成員持續監控內外在環境,包括病人狀態、隊友狀況及潛在安全威脅(LSTs)。

- Communication (有效溝通):強調「SOCI」原則(Seek Information, Offer Insight, Call Out & Check Back, I/SBAR),並要求使用「閉環式溝通」及SBAR等結構化工具,確保訊息傳遞清晰無誤 。

- Leadership (領導能力):引入「Happy Birthday Day」作為領導技巧的記憶法,代表著急救前簡報(Briefing)、急救中暫停(Huddle)與急救後匯報(Debriefing)的結構化領導流程,以利釐清現況、調整策略與促進學習 。

- Mutual Support (相互支援):推廣「FACT」流程(Feedback, Assistance, Conflict Resolution, Two-challenge rule/CUS),鼓勵成員間進行建設性回饋、主動協助,並在必要時運用「Two-Challenge Rule」等技巧進行有效溝通,營造心理安全的團隊文化 。

圖二、ACLS三部曲教學模式

深化與內化—從模擬演練到文化養成

理論與框架的建立,必須透過持續的實踐才能真正深植於團隊的DNA中 。本計畫的第三階段,是透過常規化的「原位模擬」與「影像回顧」,將學習融入日常,並最終形成追求卓越的團隊文化。我們堅持每月至少舉辦一次原位模擬演練,其特色包含:在真實急救床上進行的高擬真度場景、每場演練皆以360度全景攝影機全程錄影並搭配TruMonitor軟體即時呈現生命徵象,以及為輪班同仁推出VR眼鏡觀影補課方案,以突破時空限制,確保學習的可及性與團隊默契的一致性。

學習不僅發生在模擬中,更來自對真實案例的反思 。我們建立了「急救復甦討論會」制度,每月定期將真實的急救案例錄影帶,以匿名化方式進行團體討論 。由醫師與護理師共同從團隊合作、溝通流程等多個角度,識別臨床問題與潛在安全威脅(LSTs),深化協作文化,並將討論範疇從成人內科急救逐步擴展至兒科與重大創傷急救。

這些年的努力已逐漸形成正向循環 。目前,新竹台大急診室已有超過半數的現職護理師,曾代表醫院參與全國性的高擬真情境競賽並屢獲佳績(自2020至2024年,共獲得2金、1銀、1優選及3潛力獎)。這些參賽者將所學帶回臨床,主動組成教學種子團隊,協助培訓同仁,讓學習內化為主動追求卓越的職業生涯規劃。

成效與展望:看得見的改變與未來的藍圖

此系統性的教育改革,其成效不僅體現在質性文化轉變,更有具體數據佐證 。最令人振奮的指標之一,是新竹台大急診護理師的離職率,自110年的20%,逐年顯著下降,至113年創下了低於10%的歷年新低 。在後疫情時代醫療人力普遍緊繃的高壓環境下,此成果尤為珍貴,具體反映出當同仁感受到團隊是能夠支持、守護彼此專業的後盾時,他們更願意留下來共同奮鬥。

展望未來,這套已在新竹院區驗證成功的模式正逐步擴展 。自113年底起,此訓練制度已正式導入竹北院區(圖三),規劃為每季一次的跨團隊原位模擬演練,並納入急診專科護理師共同參與 。我們正整合兩院區的急救動線、設備標示與流程規劃,目標是打造一個跨院區一致、具備臨床實效的整合性緊急應變訓練系統 。同時,我們也已完成兒童急救的Teamwork + TRM模組建構,並在臨床實行,下一步將挑戰更為複雜的「重大外傷Teamwork + TRM」的建置。

圖三、竹北院區急救室,運用對比色呈現動線動態感,流程更順暢

結論

新竹台大急診的這趟旅程,起步於一套ACLS急救知識訓練,但在不斷的實踐與反思中,我們深刻體認到,真正的臨床效能與病人安全,源自於團隊成員間無間的協作、互信的默契與安全的溝通文化 。透過導入TRM的核心精神,結合人因工程的環境優化、結構化的A-C-L-S分工,以及「ACLS三部曲」的漸進式教學,我們成功地將訓練從單純的技術操作練習,轉化為一個幫助團隊成員理解自身角色、建立互信、預防錯誤的過程。

我們相信,當醫學教育不再只是追求個人技能的頂尖,而是致力於建構讓團隊中每個人都能發揮所長的系統時,它就真正成為了臨床安全的基石 。未來,我們將持續深化並優化這套制度,讓每一位走進急救現場的同仁,都能在團隊中找到自己的精準站位,並深深地感受到:「在這裡,我不是一個人。」。