國立臺灣大學醫學院 醫學教育暨生醫倫理學科暨研究所 助理教授

國立臺灣大學醫學院附設醫院 腫瘤醫學部放射腫瘤科 主治醫師

蔡巧琳

國立臺灣大學醫學院 副院長 暨 共同教育及教師培訓中心 主任

國立臺灣大學醫學院 腫瘤醫學研究所與醫學教育暨生醫倫理學科暨研究所 教授

臺大醫院癌醫中心分院 教學研究部 主任

許駿

您是什麼樣的老師?從「教學觀點量表」(TPI)看見教學的多樣性與可能性

在教學的漫漫長路上,我們時常埋首於備課、授課與和學生互動的日常中,但曾幾何時,您是否曾停下腳步,靜靜地問自己:「在學生的眼中,我是一位什麼樣的老師?我的教學核心理念又是什麼?」

我們每個人都帶著一套獨特的信念、意圖與行動走入教室,這些元素交織成我們獨一無二的「教學風格」或「教學觀點」。然而,若非透過系統性的反思,我們自身的樣貌有時反而是最模糊的。加拿大英屬哥倫比亞大學(UBC)的Professor Pratt 與其團隊開發出一套名為「教學觀點量表 (Teaching Perspectives Inventory, TPI)」的工具,如同一面鏡子,能幫助我們清晰地照見自己的教學樣貌 [1]。

TPI:映照教學信念的五面稜鏡

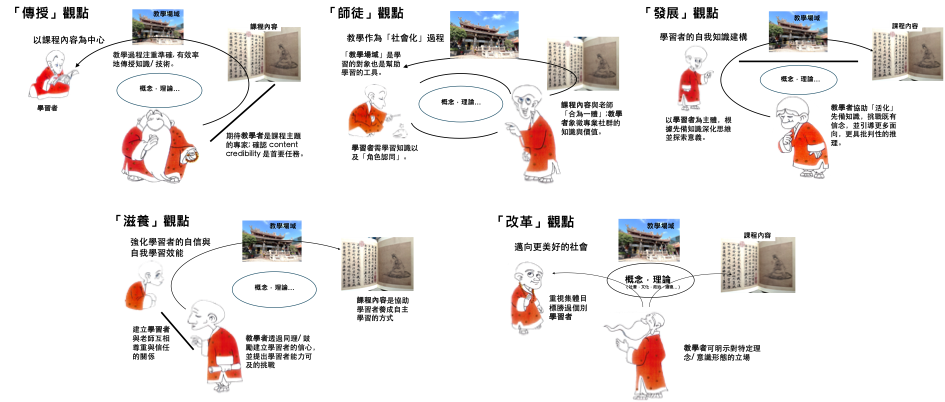

TPI是一份免費的線上自我評估工具,www.TeachingPerspectives.com,它將老師的教學觀點歸納為五種主要類型。這五種觀點並無優劣之分,而是代表不同的教學哲學。讓我們來看看這五種類型,您可能會在其中發現自己熟悉的身影 (圖一):

- 傳授觀點 (Transmission): 此類型老師是知識的權威與傳遞者,深信教學的核心在於將專業知識有系統、有效率地傳授給學生。他們如同知識的火炬手,目標是確保學生能準確地接收與複製這些重要的內容。

- 師徒觀點 (Apprenticeship): 這類老師視教學為一門技藝的傳承,就像師傅帶領學徒。他們相信,學習是在真實的情境中,透過觀察、模仿與反覆實踐而發生的。他們會親身示範,引導學生「從做中學」,逐步掌握專業的思維與技能。

- 發展觀點 (Developmental): 此類型老師如同思想的嚮導,認為學習是學習者主動建構知識與意義的過程。他們的任務不是直接給予答案,而是設計情境、提出深刻的問題,引導學生從既有的認知基礎上,發展出更複雜、更高層次的思維能力。

- 滋養觀點 (Nurturing): 這類老師深信,一個充滿安全感、支持性與鼓勵性的學習環境,是學習發生的首要條件。他們關懷學生的自信心與情感狀態,如同園丁般,努力營造一個能讓學生安心探索、不怕犯錯的沃土,從而激發他們的學習動機。

- 改革觀點 (Social Reform): 此類型老師懷抱著理想,相信教育是促進社會更臻美好的重要力量。他們的教學不僅是為了傳遞知識,更是為了培養學生的批判性思維,並將學習與社會正義、公民責任等議題連結,期盼啟發學生,共同創造一個更理想的世界。

圖一、教學觀點的多元呈現與師生互動情境示意圖 [1]。

經由TPI,我們可以清晰地識別出自己的「主導教學觀點」(dominant perspective),也就是最能代表您教學取向的觀點;同時也能了解「隱性」(recessive)的教學觀點。這份報告不僅提供了您教學哲學的洞察,更能引導您進行專業發展與教學實踐的改進。

從台大醫學院的實踐看TPI的應用

這些觀點聽起來或許有些抽象,以國立臺灣大學醫學院(NTUCM)為例,我們的醫學教育改革整合傳統問題導向學習(PBL)成為系統性的小班教學(Small-Group Tutorial, SGT);並輔以臨床隨行(Clinical Shadowing, CS)活動,學生跟隨一位臨床醫師,在門診、病房或開刀房等真實場域中觀察學習,旨在豐富學生的學習體驗。我們運用TPI深入探討SGT與CS兩種教學場域中,醫師教師的教學觀點差異[2]。

研究發現,小班教學(SGT)教師最普遍的主導教學觀點是滋養觀點(Nurturing),這與SGT強調協作、以學生為中心的特性相符。在SGT中,教師扮演著支持者的角色,悉心引導學生透過開放性問題來探索與解決問題,培養批判性思考與溝通技巧。這種滋養觀點的取向,正是促成學生在支持性氛圍的環境中分享知識、觀點和見解的關鍵。

相對地,臨床隨行(CS)教師的主導教學觀點則普遍傾向於師徒觀點 (Apprenticeship)。這反映CS活動的本質:學生透過觀察與模仿,直接向臨床醫師學習,吸收第一手的實務經驗,並了解醫師的日常與所需具備的技能與特質。師徒觀點中「身教言教」及「師徒傳承」的核心精神,與CS的目標高度契合。

有趣的是,不論是SGT或CS教師,最常見的隱性教學觀點都是傳授觀點 (Transmission),這說明了醫師教師們普遍體認到,在促進主動學習方面,單向的講述式教學存在其局限性。這一點與當代醫學教育強調互動式與以學生為中心的學習策略不謀而合。

這個本土的研究清楚地告訴我們:不同的教學情境,會自然地吸引或形塑出不同的教學觀點。一位優秀的教師,往往能像變色龍一樣,根據情境的需求,彈性地調整自己的教學角色。

TPI對教師發展的啟示:從覺察到成長

認識自己的教學觀點,並非是為了給自己貼上標籤,而是開啟一趟深刻的自我反思與專業成長之旅。TPI的價值在於:

- 促進自我覺察: 了解自己最主導(Dominant)及隱性(Recessive)的教學觀點,能幫助我們理解自己為何偏好某些教學方法,又為何對某些方法感到不自在。

- 看見情境的影響: 正如我們的研究所示,沒有「最好」的觀點,只有「最適合」的觀點。當我們意識到自己的風格與當前教學情境的需求有所出入時,便能有意識地去調整與擴充我們的教學策略庫。

- 作為教師發展的藍圖: 對於教師社群或師培單位而言,TPI可以作為一個極佳的對話起點,幫助老師們彼此交流、觀摩,並針對需要補強的面向設計更貼切的成長方案。例如,研究中發現「傳授觀點」是兩種情境下共同的隱性觀點,這也反映了當代醫學教育從單向講授轉向互動學習的趨勢。

教學,是一門永無止境的藝術與科學。下一次,當您準備走進教室前,不妨也問問自己:今天,我希望扮演哪一種角色?是知識的傳遞者、技藝的師傅、思想的嚮導,還是心靈的園丁?

透過TPI這面鏡子,願我們都能更認識自己,並在這份認識的基礎上,長成一位更自在、更靈活、也更能觸動學生的教育工作者。

參考文獻

- Collins, John B., and Daniel D. Pratt. "The teaching perspectives inventory at 10 years and 100,000 respondents: Reliability and validity of a teacher self-report inventory." Adult Education Quarterly 61.4 (2011): 358-375.

- Chun-Ta Huang, Chih-Wei Yang, Yen-Lin Chiu, Chia-Ter Chao, Mong-Wei Lin, Chao-Chi Ho, Bor-Ching Sheu, Chiun Hsu, and Chiao-Ling Tsai. "Exploring Teaching Perspectives: A Comparative Analysis of Physician Tutors in Small-Group Tutorials (SGT) and Clinical Shadowing (CS) Settings." Journal of Medical Education 27, no.4 (2023): 258-268. doi:10.6145/jme.202312_27(4).0005