國防醫學院 生物及解剖學科暨研究所 教授兼所長

陳瀅

從教學現場出發:AI輔助基礎醫學教育的探索與省思

近年數位轉型與人工智慧(Artificial Intelligence,AI)技術的發展逐漸對各領域產生影響,教育現場亦開始出現相關的嘗試。在基礎醫學教育中,我們觀察到AI應用的潛力與可能性,特別是在解剖學課程的輔助教學上。本文僅為一位教學工作者在實務操作中之初步經驗與觀察分享,期盼拋磚引玉,促進更多交流與討論。

數位轉型的契機:當AI遇上解剖學

早在疫情期間,虛擬與遠距學習需求的激增,讓我們意識到「數位工具」不再是教學的輔助品,而是必要條件。這幾年,開始嘗試結合虛擬實境(Virtual Reality,VR)、擴增實境(Augmented Reality,AR)與3D掃描技術,用於解剖學實驗課的模型建置與教學。數位工具如BodyMap、Dissection Master、Complete Anatomy,不僅豐富了學生的學習視覺,也讓「理解」從死記硬背中解放出來,轉為動態的空間思考。

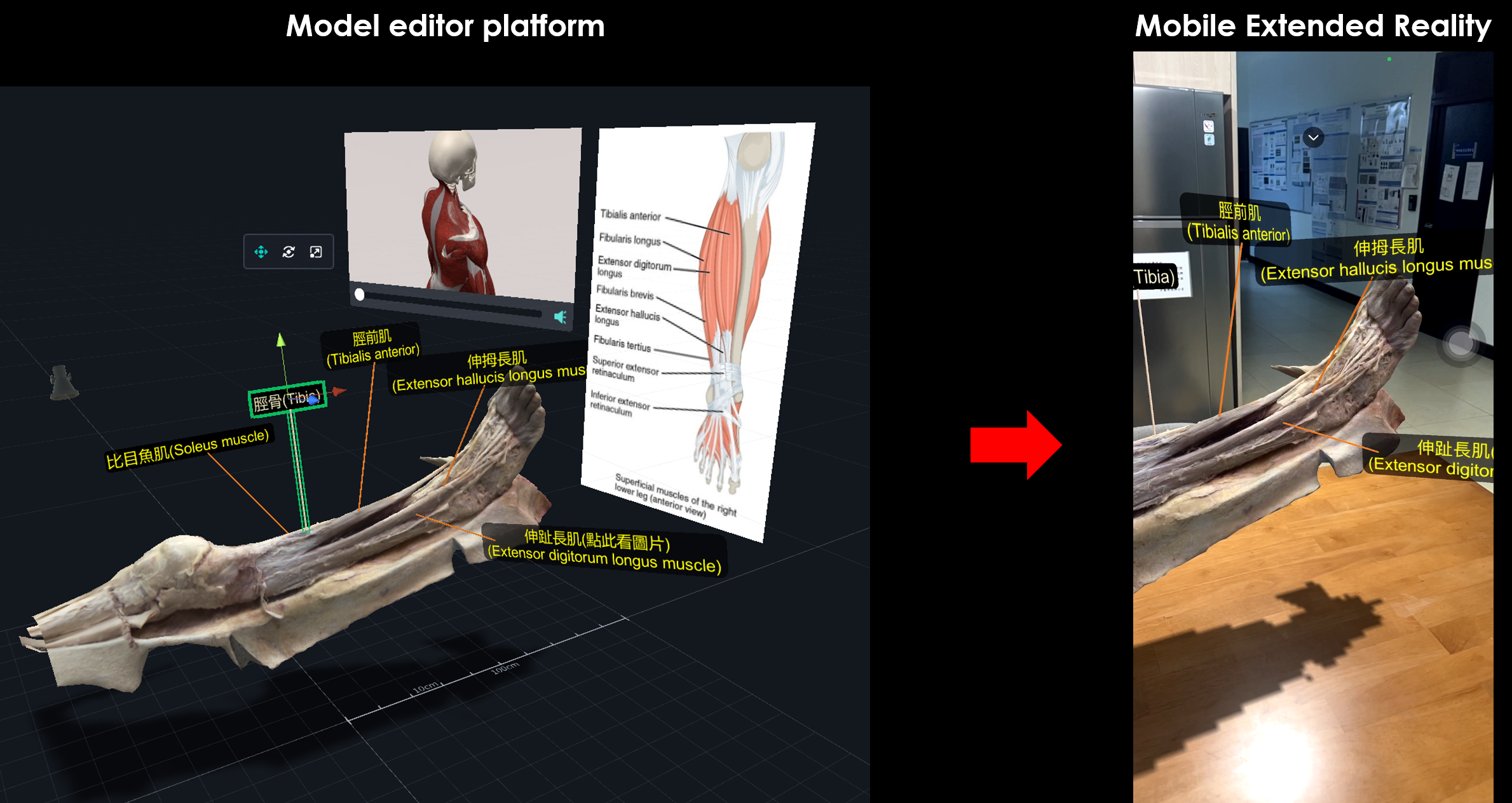

在大體解剖學實驗課中,我們嘗試使用平板或手機掃描各部位的解剖構造,將其轉為數位3D檔案,學生可在平台中進行旋轉、標註與註解,甚至運用Mobile Extended Reality(MXR)回到真實空間中互動學習。這樣的嘗試,不只是「科技加值」,更是試圖拉近學生與人體結構的距離,讓抽象與複雜變得可見、可操作。

圖一、掃描大體解剖實驗課中的解剖結構,完成3D掃瞄並建模後,於任何空間重現學習場域。

AI輔助出題:減輕負擔之外,也創造機會

除了教材的轉型,AI也進入了出題這個我們再熟悉不過的教師日常。在每學期都需出多次考題的解剖、組織學與胚胎學課程中,教師常面臨題型重複、題庫枯竭與時間壓力的三重挑戰。我們實際導入AI出題工具,嘗試將教學內容與圖片搭配,以自然語言提示生成選擇題。過程中,教師不再是「出題者」而是「題目調校者」,反覆潤飾與增補關鍵知識點。

初步觀察下來,AI出題可提升題目多樣性,避免重複,並降低教師的行政負擔。這也引發我更多思考—未來是否能建構屬於解剖學的智能題庫系統,依據學生程度、學習歷程自動出題與提示?也許,我們能走得更遠。

AI分析學習困難:數據背後的故事

然而,比起教材與出題,最令我感受深刻的,是AI在學生學習分析上的應用。過去我們往往憑直覺與經驗判斷學生是否學習有困難,但AI讓我們首次可以用數據去印證這些感受。

我們將無名化的成績資料上傳系統進行分析,結果顯示:解剖學實驗與組織學實驗的成績呈現中度偏高的正相關(r = 0.61),也就是說,將近七成解剖實驗不及格的學生,組織學實驗也會遭遇困難。這樣的結果提醒我們,學生的學習瓶頸可能並非單一科目,而是整體性的理解或整合能力問題。

更深入分析後發現,在大體解剖實驗三次跑台考試中,第一次考試未達40分的學生,經過教師實際在解剖檯旁協助複習後,平均可進步13.7分,且四分之一的學生進步超過27分,這令人振奮。然而,若學生第一次成績極低(低於20分),即使複習效果仍有限,顯示單一補救可能不足,需更早期、多元的介入。

這些數據不只是為了排名或評鑑,而是提供我們與學生對話的依據。在一對一的輔導中,我們可以幫助學生認識自己的學習盲點,也讓我們設計課程時能更貼近學生的需要。

圖二、經過複習後,共有 21 位學生參與分析,整體成績呈現明顯上升的趨勢。平均進步幅度約為 13.7分,中位數進步為 6 分,顯示多數學生皆有正向表現。其中有四分之一的學生進步超過 27 分,最高甚至達到 52 分,展現出複習策略的有效性。

展望未來:AI是輔助,不是取代

AI的加入,並不代表教師角色的式微。相反的,它讓我們更有餘裕思考「如何教」、而不只是「教什麼」。我們仍需設計課程節奏、判斷學生反應、提供溫度與理解—這些是目前AI尚無法替代的。

在應用AI的過程中,我們也深刻體會到它的限制。例如,數據樣本若不足,分析準確性便有限;學生隱私的保障與資訊倫理的界線也需謹慎拿捏。這些挑戰值得我們教師社群共同討論與規劃。

結語:教師,是AI應用的靈魂

回顧這段教學歷程,從一開始的技術嘗試,到後來結合AI進行學習成效分析,我逐漸體認到—科技只是起點,教學課程設計與判斷才是核心。AI能協助我們看見學生「還沒說出口的困難」,也能讓我們的教材更具彈性與趣味。但最後的那一步,仍需教師去引導與陪伴。

也許,這正是我們作為教師的價值所在:在AI協助下,讓教育回到人本,讓知識與關懷同步傳遞。