義大醫院大腸直腸外科

楊博文醫師、陳品鈞醫師、陳致一醫師

腹腔鏡訓練工作坊:增進醫學生外科基礎技能和生涯探索

隨著微創手術的蓬勃發展,「在鏡頭下操作」相關技能的掌握對於年輕世代外科醫師顯得日趨重要。然而,在現行的醫學院教育中,並無常規安排相關課程供醫學生學習。臨床見實習時,也多半侷限於站在手術醫師身後觀看螢幕影像,實際站上手術檯動手操作機會相當有限。根據國內外過去發表的研究以及筆者的觀點,實體操作對於來外科實習的醫學生而言,無論是否以外科為志願,都無疑是珍貴的體驗,且有機會增加對外科作為未來職業的意願。

因此,2023年9月,義大醫院外科部團隊在高雄舉辦了一場全國性的微創工作坊,並在活動期間進行一個前瞻性研究,評估學員在精心策劃的訓練課程前後,對於基礎技能的掌握,以及對於外科的興趣等指標是否有顯著差異。

活動策劃時間約三個月,在課程設計時,以實用、好理解、好上手為原則,並多次邀請本院各層級醫師實際操作,記錄操作完成的時間,評估是否適合納入課程。最終共有44名來自全國各院的五、六年級醫學生和第一、二年PGY參與,並由多名外科住院醫師和主治醫師擔任講師和助教。在活動報名期間,我們先以問卷調查學員過去參與相關活動經驗以及對器械的熟悉程度,並進行平均分組。

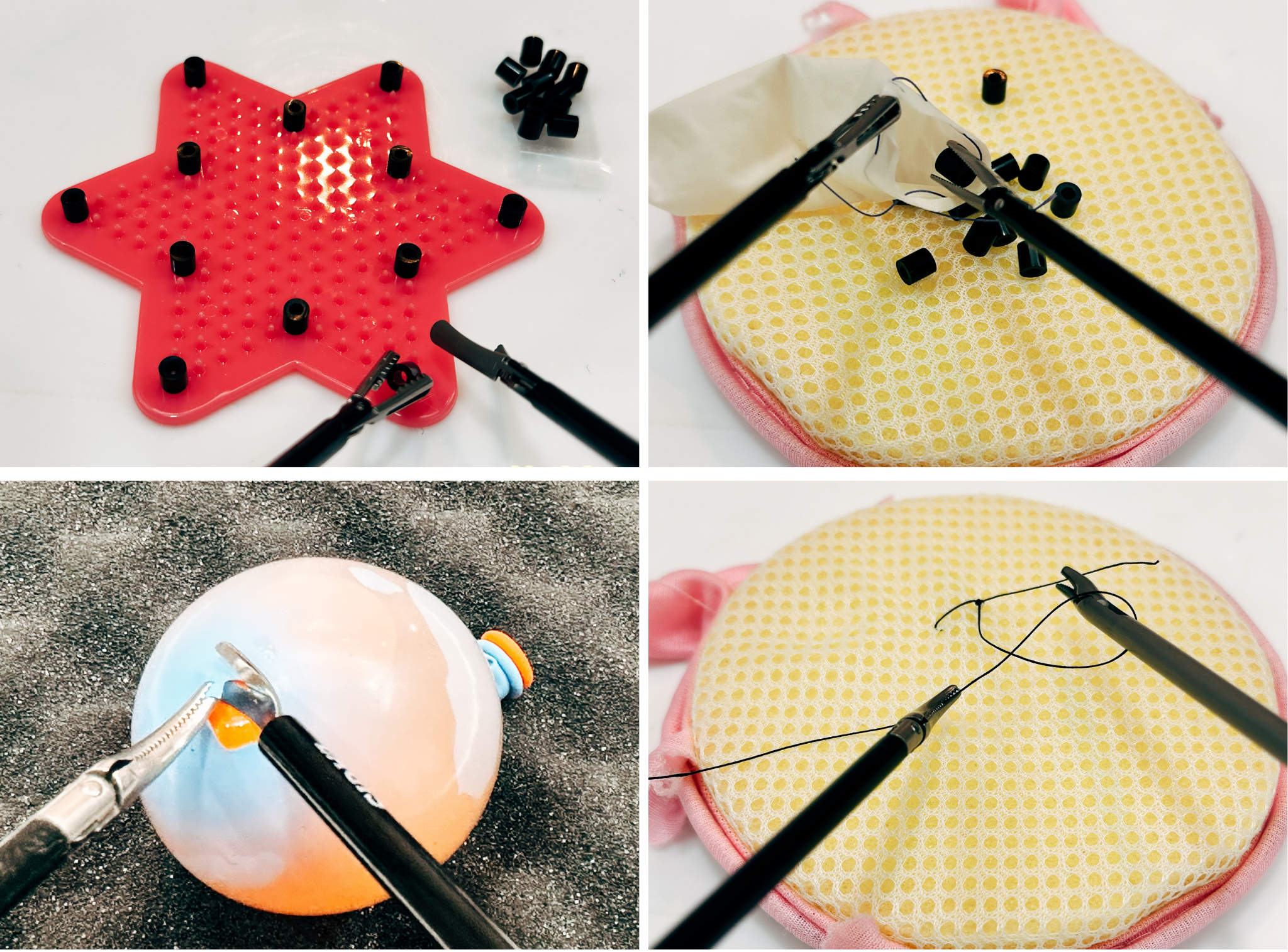

主要訓練項目皆在腹腔鏡模擬箱中進行,分為四大項(圖1):

- 訓練一 - 精準擺放:使用腹腔鏡夾鉗將小珠子排成指定圖形。

- 訓練二 - 轉移練習:輪流用左右手將珠子夾入束口袋中。

- 訓練三 - 穩定剝離:將包覆在水球外的另一層氣球剪開,且避免水球破裂。

- 訓練四 - 體內縫合:在矽膠板和泡綿上練習穿針和打結的拆解動作後,在縫合模擬腹腔內縫合。

圖一

在操作前,由資深主治醫師講解該項目練習在實際手術中的應用,以及補充相關臨床知識,其後進行示範。示範結束後,學員進行首次嘗試,且不提供任何幫助,記錄他們的完成時間。完成首次嘗試後,所有學員有大約1小時的練習和提問時間,由助教進行手把手教學和反饋,並在課程中進行額外的示範。該單元最後5分鐘,學生會被指示完成任務的最後嘗試。最終嘗試同樣不提供幫助,並記錄其完成時間。

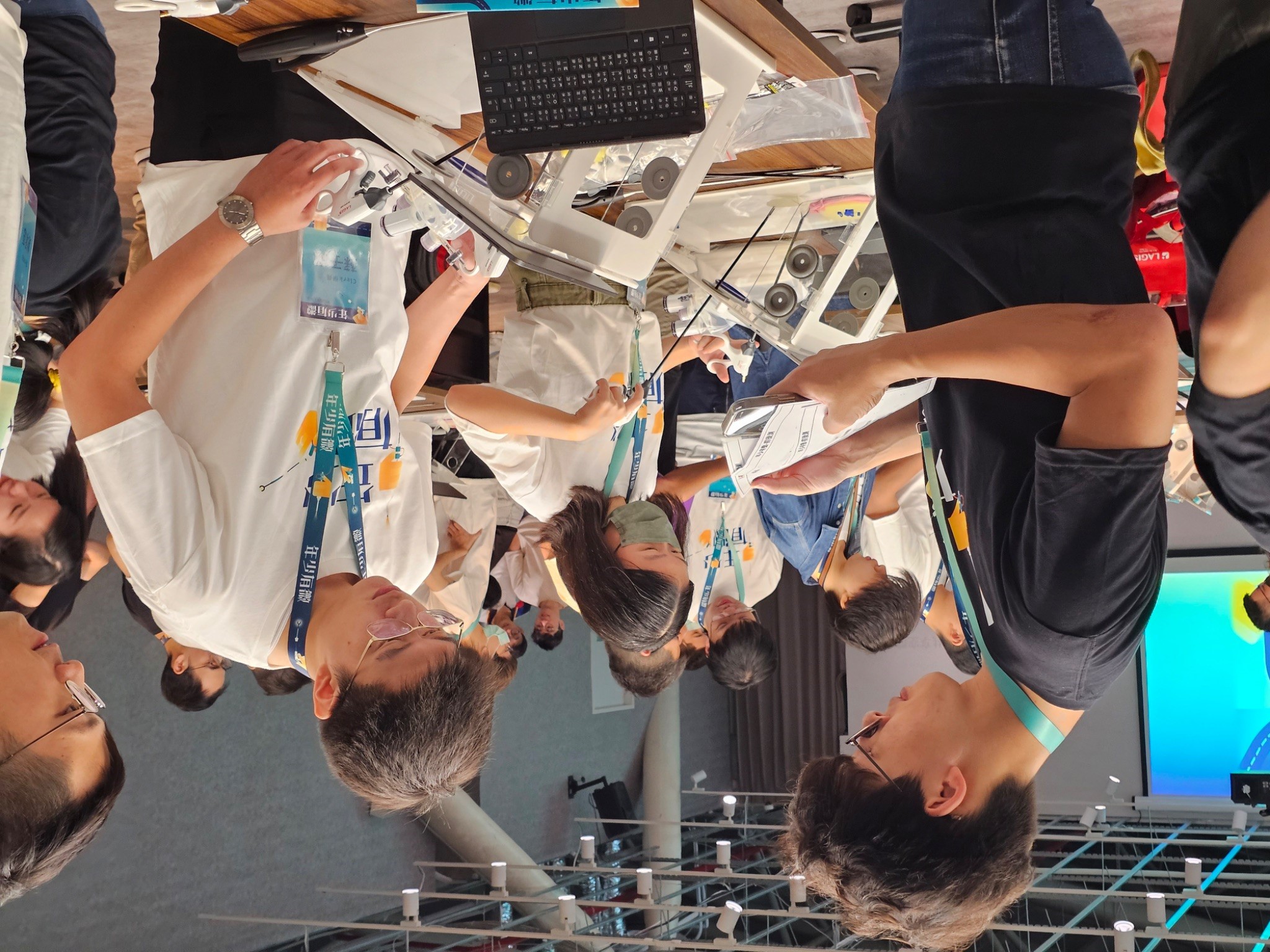

除了使用訓練箱,本次活動還準備豬腸,讓學員利用GIA吻合器或縫線進行吻合 ; 並邀請各儀器廠商攜帶自家能量器械或內視鏡供學員體驗,最後,綜合所有訓練項目設計成趣味競賽,鼓勵學員在團隊合作之中舉一反三,應用所學。(圖2)

圖二

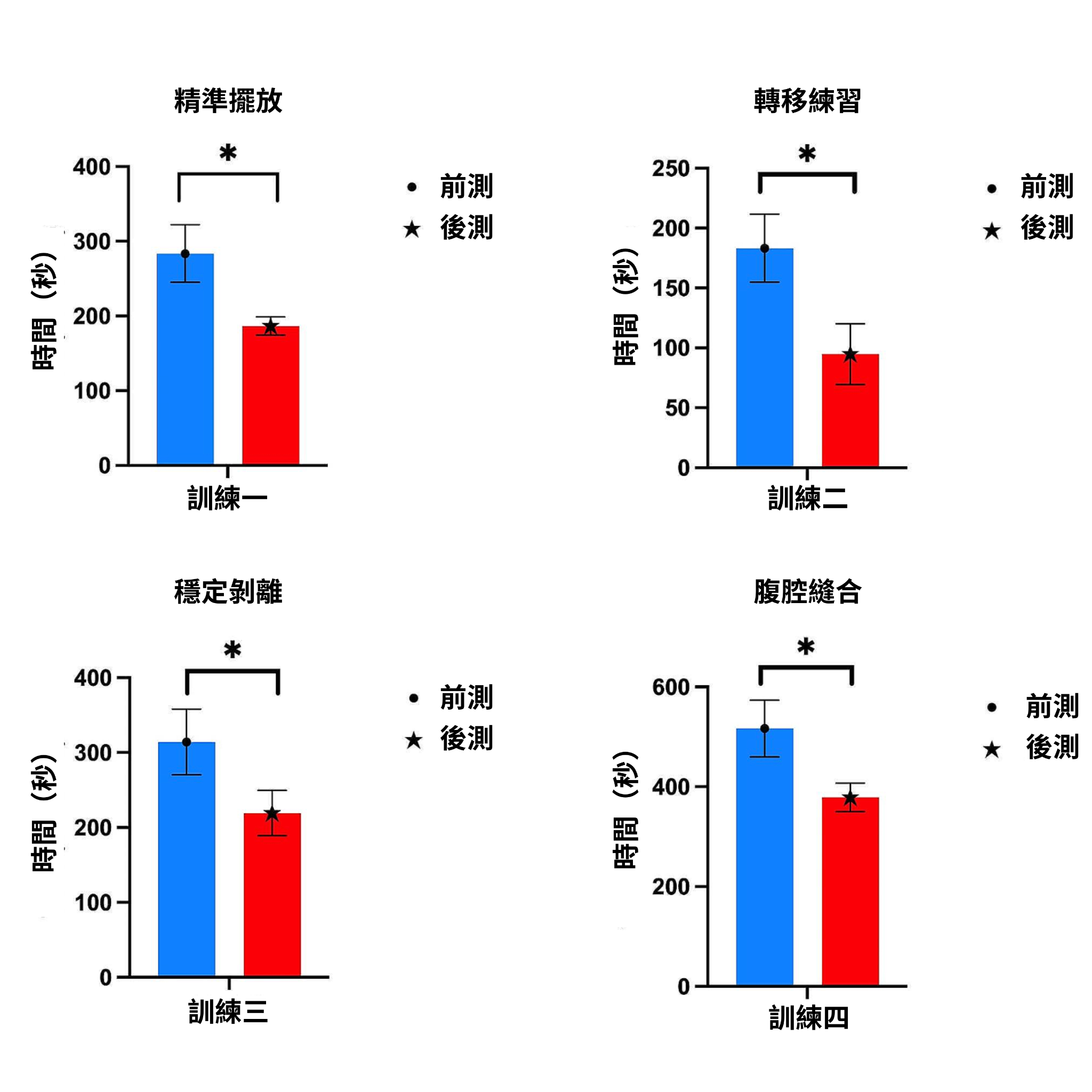

在所有課程中,後測的完成時間相較於前測均顯著縮短。「精準擺放」的平均完成時間從前測的283.6秒(SD ± 38.6)縮短到後測的186.6秒 (SD ± 12.2),平均減少97秒 ;「轉移練習」的平均完成時間從183.3秒 (SD ± 28.4) 縮短到94.8秒 (SD ± 25.4),平均減少88.5秒 ;「穩定剝離」的平均完成時間從314.3秒(SD ± 43.8)縮短到219.3秒(SD ± 30.3),平均減少95秒。「體內縫合」的平均完成時間從516.4秒(SD ± 56.7)縮短到378.6秒(SD ± 28.6),平均減少137.8秒。(圖3)

圖三

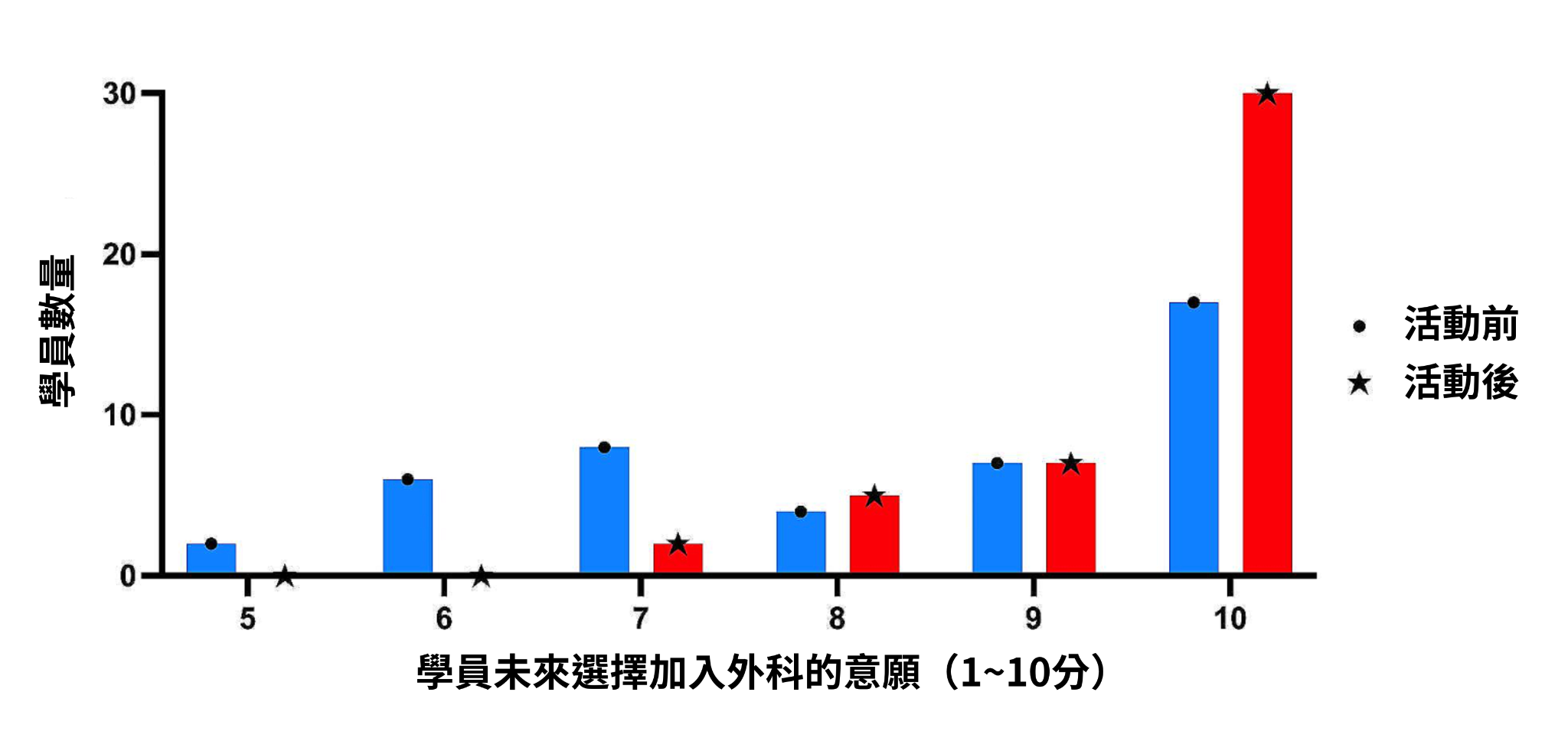

此外,學員在活動前後對於外科的興趣有顯著的差異。活動前參與者的平均意願分數為8.15,中位數為8,得分範圍從5到10,表明參與者對外科作為職業的興趣從中等到高。在活動結束後,參與者回饋有了明顯的變化,平均意願分數上升到9.3,中位數上升到10,即量表的最高值。得分範圍縮窄到7至10。(圖4)

圖四

綜而論之,透過充實的互動式課程除了可以增進學生對外科的興趣和信心,在實習過程中更能促進積極的參與,知其然,更知其所然。距離腹腔鏡手術開始蓬勃發展,已經經過數十年的時間,國內外專家學者也發表過不少腹腔鏡手術訓練模式的文獻,哪些方式可以獲得最佳成效,或許還沒辦法設立一個標準訓練流程。唯一可以確定的是,外科是一門強調手作的藝術,在各種不同的操作模擬之中,不僅促進了技能的獲得,還在塑造新興醫學專業人才的職業發展方面發揮了關鍵作用。

參考文獻:

- Davis CH, Shirkey BA, Moore LW, et al. Trends in laparoscopic colorectal surgery over time from 2005–2014 using the NSQIP database. J Surg Res. 2018;223:16–21.

- Pallati P, Buettner S, Simorov A, et al. Trends in adolescent bariatric surgery evaluated by UHC database collection. Surg Endosc. 2012;26:3077–81.

- Bellon M, Skhiri A, Julien-Marsollier F, et al. Paediatric minimally invasive abdominal and urological surgeries: current trends and perioperative management. Anaesth Crit Care Pain Med. 2018;37:453–7.

- Derossis AM, Fried GM, Abrahamowicz M, et al. Development of a model for training and evaluation of laparoscopic skills 11This work was supported by an educational grant from United States Surgical Corporation (Auto Suture Canada). Am J Surg. 1998;175:482–7.

- Sweeney WB. Teaching surgery to medical students. Clin Colon Rect Surg. 2012;25:127–33.

- Xu X, Wang Z, Pan H, et al. One-week experience in the general surgery outpatient clinic for preclinical medical students. J Surg Educ. 2012;69:599–604.