衛生福利部雙和醫院急診醫學科主治醫師/教學型主治醫師

謝沛興

教與學的新境界:翻轉式混成教學的力量

1. 前言與混成教學的定義

在2020年初,隨著新型冠狀病毒疫情的爆發,全球教育界面臨前所未有的挑戰。學校紛紛停課,網路教學迅速成為新常態,這一轉變極大地加速了混成教學模式的普及。混成教學,一種融合了面對面(face-to-face)教學和線上(online)學習的方法,雖然在疫情之前已經存在,但其根源可以追溯到1990年代網絡教育興起的時期。疫情的爆發無疑將這一教學模式推向了前所未有的高度。

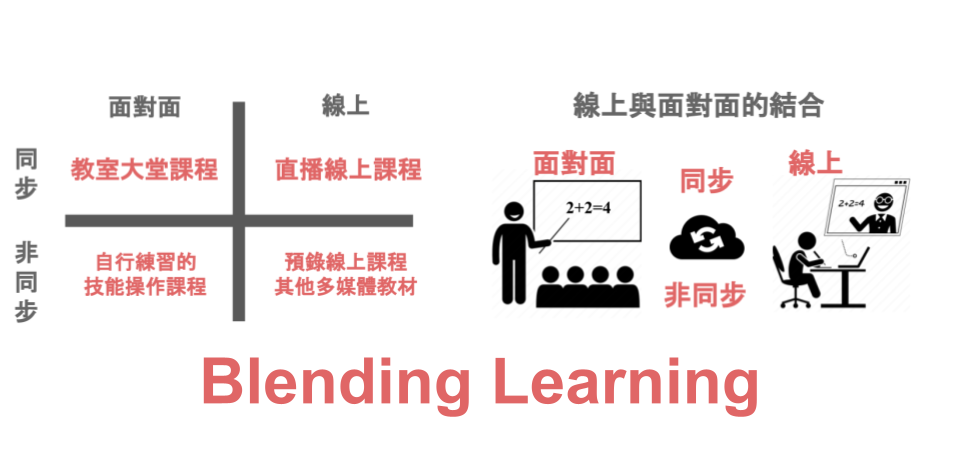

對於混成教學的定義,在學術界並沒有一個統一的共識。但它通常包含了「hybrid education」和「blended learning」這兩個術語。Hybrid education側重於學習環境的混合模式,如教師可以同時指導線上和實體教室中的學生(圖一);而blended learning則更加強調線上教材和面對面課程之間的無縫結合(圖二)。例如,教師透過線上預錄的課程來提供學員基礎知識,並期望學生能夠將線上學到的知識應用到面對面課程的深度討論中。此外,也有學者提出,任何結合了線上與面對面元素的教學方式都可以被稱為混成教學(hybrid blended education)。本文採用了這一更為廣義的混成教學定義[1][2]。

圖一 Hybrid education的示意圖

圖二 Blended learning 的示意圖

2. 混成教學的種類

混成教學模式根據其目的和實施方式,可以分為三大類型:賦權式混成(enabling)、增能式混成(enhancing)、和翻轉式混成(transforming)。三者都是透過線上和面對面教學的結合來提高學習效果,但關注的焦點和目標有所不同[3]。

賦權式混成的主要目的是為了讓所有學生都能獲得學習機會,特別是那些因個人原因或地域限制而無法參與面對面課堂的學生。這一模式不但確保學生能夠持續學習,也支持學生對課堂上不理解的內容進行復習。教師的角色則是提供必要的學習資料,解答問題,並協助學習進度的調整。

增能式混成則著重於提供額外的線上數位教材,來增強教學內容和提升學生的學習成效。這種模式允許學生根據自己的學習速度進行學習,也為對特定進階內容感興趣的學生提供了更多的學習機會。

翻轉式混成的目標在於改變傳統的教學模式,促進教師和學生在課堂上的更多互動和合作學習。在此模式下,學生需要在課前通過線上材料進行自主學習,然後在課堂上進行深入的討論、小組合作和問題解決等活動,從而從知識的接受者轉變為知識的建構者。教師在這一過程中扮演的角色是設計和組織線上學習材料,並在課堂上引導和深化學習過程。

在疫情期間,教育界大量採用了賦權式混成教學模式,以應對面對面教學的限制。然而在疫情後,特別是在實施以能力為導向的醫學教育(competence-based medical education)和臨床見習中,翻轉式混成教學模式尤為適用。因為它能促進學生的主動學習和自我導向學習能力,且透過將理論學習轉移到線上,學生可以在實際的臨床環境中花更多時間進行面對面的實踐操作和互動學習,從而更好地將學習到的知識應用於實際情境中。此外,翻轉式混成教學強調學習成果和能力的發展,與能力導向醫學教育的核心理念"根據明確的學習成果來設計和評估教育"高度契合,有助於培養學生的臨床推理、決策制定和專業能力。

3. 有效的翻轉式混成

有些人對於混成教學的成效感到疑慮,這很有可能是因為疫情期間,大部分的教師僅僅是將原本面對面的課程錄製成影片供學生觀看,上課方式卻沒有因應混成原則而有所改變,這種做法忽略了混成教學的潛力。要達成有效的翻轉式混成,重點有兩個,一是如何將線上教材與面對面課程做有效的連結,二是高品質的線上多媒體教材。

為了實現線上教材與面對面課程的有效連接,首要步驟是定義學習具體目標。值得注意的是,我們經常將「學習大目標」(learning goal)與「學習具體目標」(learning objective)混淆,儘管它們的中文翻譯相近,但在英文語境中意義大不相同。學習大目標指向廣泛而抽象的目標,往往難以直接衡量或驗證,主要反映教師的教學方向;而學習具體目標則聚焦於明確、可衡量的成果,從學生的學習角度出發。例如,將一個較抽象的學習大目標「學生將掌握常用的急救藥物知識」轉化為具體的學習目標「在兩小時的課程結束後,學生能夠應用標準急救流程於三種常見的急診情形中」,這樣的轉變使學生能夠清晰了解課程的具體學習要求和預期達成的技能。

確定了學習目標後,接下來是利用布盧姆分類法(Bloom's taxonomy)來識別和組織需要達成這些目標的核心知識和技能。布盧姆分類法是一種教學設計和評估的框架,該框架將認知過程分為六個層次,分別為:記憶、理解、應用、分析、評估、創造,從低到高階逐漸增加認知負荷度。在一個學習活動中,低階認知層次通常是前置條件,高階認知層次需要以低階認知為基礎,並需要較高的思考能力和複雜度[5]。

傳統面對面教學常見的問題在於教師可能會過度集中於低層次的認知活動,比如在面對面課程中重復講授記憶性知識,而忽視了更高層次的認知發展,這種做法可能導致課堂效率低下,學生的深度學習和實際應用能力提升有限。翻轉式混成教學模式提供了一種解決方案,它鼓勵將認知負荷較低的學習活動,如講解基礎知識的內容,移至線上完成。這樣,教師在面對面的課堂上就可以專注於指導更高層次的思維活動,如促進深度討論和實踐應用。這種教學模式的優勢在於兩方面:首先,它釋放了教師的時間,使他們能夠更專注於引導學生的深度學習;其次,學生可以根據自己的學習節奏和時間安排,靈活地安排線上學習,從而增加學習的自主性和個性化。

翻轉式混成教學還強調在線上課程完成後進行形成性評估,以幫助教師及時了解學生的學習進度和挑戰。這種評估提供了學習的即時反饋,並有助於學生自我評估和調整學習策略。常見的形成性評估工具包括多選題和線上討論,這些都是有效檢測學生是否已經掌握了線上學習材料中的核心知識,並為後續面對面的深度學習做好準備的方式。

3-2 線上多媒體教材的製作

製作線上多媒體教材時面臨的挑戰之一是避免僅將面對面課堂直接錄製成影片,而忽略了混成教學的原則。這種做法可能會導致內容顯得枯燥乏味,進而減少學生的學習動機。為了有效地開發多媒體教材,首先需要深入理解認知負荷理論(cognitive load theory)及其對學習過程中信息處理能力的影響[6]。

內在認知負荷(intrinsic cognitive load)

關聯於學習材料本身的複雜度及學習者的先備知識。這種負荷是固有的,但可以通過策略如信息分割、概念簡化或調整教學難度來進行調整。理查德·E·邁爾(Richard E. Mayer)在他的著作《多媒體學習》 (Multimedia Learning)中提出了多媒體學習的12項原則,其中“分割原則”(segmenting principle)對於提高學習成效具有顯著的影響[7]。分割原則主張,在設計教育內容時應將信息劃分成較小的單元,逐步呈現給學習者,而不是一次性展示全部信息。這樣做有助於學習者更有效地處理和理解學習材料,因為它降低了內在認知負荷,讓學習者能夠專注於當前學習的具體內容,從而提升學習成效。

因此,教學影片的長度是一個重要考慮因素。根據一項約1000人參與的問卷調查發現,大多數觀眾更偏好觀看20分鐘以下的影片[8];即使是如TED talk這樣的平台,也將演講的長度限制在18分鐘以內。這一做法基於對觀眾專注度的考慮,同時也體現了分割原則,透過控制信息的呈現節奏和量,以最大化學習效率。

外在認知負荷(extraneous cognitive load)

指的是由於教材設計不當而對學習者造成的不必要認知負擔,這種負荷與學習材料的呈現方式有關。例如,使用過多無關的裝飾性圖形,過小的字體,過多的文字以及老師照著簡報一字不漏的唸稿,都會增加學習者的負擔。教師應該在製作教材時根據此原則調整簡報的內容。

增生認知負荷(germane cognitive load)

增生認知負荷是與學習過程中的認知資源分配相關,用於促進學習和理解。它與學習者如何處理信息以及將新信息與已有知識結合的過程有關。通過有效的設計策略,如使用令人印象深刻的範例、文字圖型化,複雜的內容的分解,都可以增加增生認知負荷。

4. 結論

在當前迅速變化的教育環境下,混成教學已成為教育不可或缺的一部分。在疫情後,教師需要超越僅依賴賦權式混成的做法,轉向更加集中於翻轉式混成的策略。要實現翻轉式混成教學的最大效益,關鍵在於精心設計線上教材與面對面教學的無縫連接,並開發高品質的線上多媒體教材。

有效連接線上教材與面對面課程的策略包括設定具體的學習目標,這要求從學習者的視角出發,明確他們在課程結束時應達到的具體成就。此外,教師也需深入理解布盧姆分類法,以確保教學資源的投入與學生所承受的認知負荷相匹配。在線上課程結束前,設計合適的評估工具,以確保學生在進入面對面課程前已充分準備。

製作多媒體教材時,關鍵在平衡內在、外在和增生認知負荷。如在設計中簡化複雜概念以降低內在認知負荷,改善設計和布局以減少外在認知負荷,並透過有效的信息處理策略來增加增生認知負荷。這些策略將幫助教材設計者創建出能夠促進學習者更有效吸收和理解新信息的學習資源。

作為教師,我們應不斷探索和改進混成教學模式,並在教學設計和實施過程中重視面對面和線上教學的結合,從而實現超越單一教學方式所能達到的學習效果,真正做到1+1>2的教學成效。

- O'Byrne, W. I., & Pytash, K. E. (2015). Hybrid and blended learning: Modifying pedagogy across path, pace, time, and place. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 59(2), 137-140.

- Helms, S. A. (2014). Blended/hybrid courses: A review of the literature and recommendations for instructional designers and educators. Interactive Learning Environments, 22(6), 804-810.

- 台灣大學教學發展中心https://www.dlc.ntu.edu.tw/innovation-blended-learning/ accessed 20240301

- Alonso, F., López, G., Manrique, D., & Viñes, J. M. (2008). Learning objects, learning objectives and learning design. Innovations in education and teaching international, 45(4), 389-400.

- Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into practice, 41(4), 212-218.

- Sweller, John. Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. Cognitive Science. April 1988, 12 (2): 257–285. CiteSeerX 10.1.1.459.9126 . doi:10.1207/s15516709cog1202_4.

- Mayer, R. E. (2002). Multimedia learning. In Psychology of learning and motivation (Vol. 41, pp. 85-139). Academic Press.

- Video Length: How Long Should Instructional Videos Be? (New Data) https://www.techsmith.com/blog/video-length/ accessed 20240301