基隆長庚急診醫學科住院醫師

呂惟

提升跨專業團隊的心理安全感

心理安全感(Psychological safety),是指一個人在提問、發表意見或犯錯時,不必擔心被質疑、責備或羞辱的信心,由哈佛教授Amy C. Edmondson提出。Edmondson教授在TED的演講”Building a psychologically safe workplace”提到,同時具有充足的「心理安全感」及「動機與責任」時,意味著人們處於「學習區」,能夠安心自在的表達看法與回饋,熱衷於自己的職責與團隊目標,帶來創新與更好的團隊合作。

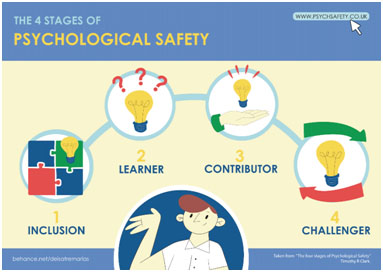

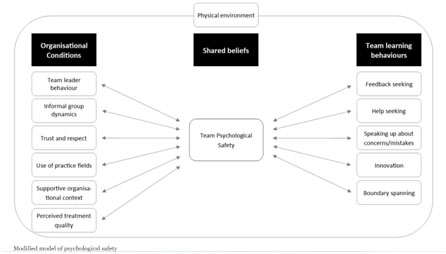

影響心理安全感的因素,包括團隊的種類、成員間的合作關係、硬體環境、社會文化因素、任務複雜度以及個人能力與特質,個人特質中包含人在面對壓力時的認知負荷,如不確定自己能否勝任或意見能否被同儕、主管採納等。隨著時間進程,心理安全感越高,能做出越多貢獻,分成四個階段:歸屬感(inclusion)、學習者(learner)、貢獻者(contributor)、挑戰者(challenger)。

Fig. 2 (TR Clarke, 2020)

- 歸屬感(inclusion):相信自己屬於團隊的一員,在團隊中有價值,受到平等的對待。

- 學習者(learner):能夠安心地提問,犯錯時也不會擔心被指責,能從錯誤中學習。

- 貢獻者(contributor):自在表達意見及交流,進行有建設性的溝通。

- 挑戰者(challenger):挑戰現有的框架並創新突破。

醫療就是高度知識密集,且須考量病人不同文化背景及社會支持,倚賴跨團隊的合作才可以真正達到身心靈的全人照護。Frost在2013年提出,跨專業合作之專業認同(Interprofessional professionalism)不僅能夠提供病患與家屬更好的照護,也能提升團隊內個人競爭力,對於教育與工作品質也有助益。Interprofessional Education Collaborative(IPEC)在2016提出跨專業合作的核心能力,分別為:

- 價值與倫理 (values and ethics)

- 角色與責任(roles and responsibilities for collaborative practice)

- 跨專業溝通 (terprofessional communication)

- 團隊合作 (Teamwork and team-based care)

Newman(2017)的研究指出:心理安全程度越高的跨專業合作團隊,能夠降低資源耗損與團隊成員的心理壓力,能夠有更好的表現。

工作坊中用了兩個範例影片,分別是OSCE教學及病房跨領域會議兩種場景,使參與者以小組討論的方式,對兩個場景的群體動力(group dynamics)及心理安全感討論。不管是小組教學中無法融入討論的學生,或是團隊會議裡分神的團隊成員,如何提升心理安全感使團隊擁有共同目標(shared beliefs),值得深思。

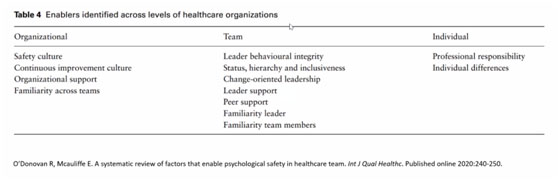

Donovan(2020)指出從不同層級探討的介入措施,塑造讓人安心的工作文化、團隊成員間的熟悉程度與互相支持、對於個別任務的權責劃分,都是能夠提升心理安全感的手段。也有人發展出SafetyC.O.D.E.、TeamSTEPPS等口訣,使團隊能夠系統性的面對任務中遇到的錯誤。

重要的是,在營造安全友善的氛圍時,仍重視每個團隊成員所擔負的責任,使跨專業的團隊能夠合作執行以病人為中心的照護。

References

- Edmondson A. Psychological safety and learning behavior in work teams. Adm Sci Q. 1999;44(2):350–83.

- Holtman, M. C., et al. (2011). Interprofessional professionalism: Linking professionalism and interprofessional care. Journal of Interprofessional Care, 25(5), 383–385.

- Alexander Newman et al. (2017). Psychological safety: A systematic review of the literature. Human Resource Management Review 27:521-535

- Dieckmann, P., Tulloch, S., Dalgaard, A.E. et al. Psychological safety during the test of new work processes in an emergency department. BMC Health Serv Res 22, 307 (2022).