天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院耳鼻喉科/教學研究部 主任/副主任

輔仁大學醫學院醫學系專任助理教授

陳正文

「醫學」「傳播」跨領域團隊合作創作微電影–從校園到醫院專業素養醫學教育的應用與展望

健康照護專業素養教育

美國醫學院學會(Association of American Medical Colleges, AAMC)在2020年發表了一份專書*,強調藝術與人文在醫學教育中的角色,書中認為醫學兼具藝術與科學,需以人文價值、原則與技能,對「全人」的深刻理解作為基礎,且在能力導向醫學教育(Competency-Based Medical Education, CBME)中,更須創造有效的藝術人文整合模式,而過去一個多世紀以來,醫學教育過度偏重科學,因此,AAMC倡導在未來應該要發展將藝術與人文融入醫學教育的範例,加強教育學者、醫學專業人士、藝術家、人文學者、學習者和病人之間的合作,這些建議都是引領醫學教育研究方向的重要指標。

有別於六大核心能力,AAMC專書中特別提到了稜鏡模式(Prism Model)這個新興的實踐理論,它包括了掌握技能(mastering skills)、觀點收集法(perspective–taking)、個人洞察力(personal insight)及社會倡導(social advocacy)等四種功能。在稜鏡模式中,每項功能都可以被概念化為稜鏡中的一面透鏡,來幫助醫學教育者以多種方式來處理他們所希望教學的領域。當四種能力組合使用的時候,功能最為強大,這四個功能為設計跟執行藝術人文融入醫學教育的方法,提供了概念上的基礎,有助於認識未來將藝術人文融入醫學教育的各種可能性。

健康照護專業(healthcare professionals)其實是源自於療癒者(healer)及專業(professional)這兩種角色,因此,要扮演好健康照護者的角色,當然必需融合屬於這兩種角色的不同特質,例如較屬於療癒者的關懷、內省、尊重、陪伴、尊嚴等;而專業自主、學會組織自律、展現社會責任與團隊合作,則較屬於專業的範疇;當然,兩種角色也具有共同的特質,例如責任與能力、承諾、守密、利他、可被信賴、正直誠實及倫理道德等(Cruess et al. 2009)。簡單來說,專業素養的展現就是在藝術與科學特質之間,取得一個符合當地社會所期待的平衡點。

相信大家都能同意,專業素養這個核心能力其實是最難教的,因為它的定義抽象,不容易用文字描述,也不容易理解,所使用的教材或教學手法不容易引發學習動機,而且臨床的情境多變,也不容易觀察量化或驗證教學的成效,而一直以來,專業素養是怎麼進行教學的呢?Birden (2013)與Berger (2020)兩位學者分別針對醫學生(under-graduate medical education, UME)與畢業後醫學教育(postgraduate medical education, PME)的專業素養教學提出系統性文獻回顧的報告,他們發現,在UME一般建議要早期介入,使用的教學手法以沉浸學習、角色典範、引導反思或課程講授為主;而PME則是以職場觀察、小組討論、反思練習、情境模擬或課程講授最常見;但是,在跨域職類終身學習繼續教育的階段,專業素養教學的研究則相當有限,因此,如何培育專業素養這個核心能力,亟需設計一個縱貫性、綜觀性的本土化課程架構、教學素材與教學手法。

「醫學」「傳播」跨領域團隊合作創作微電影

為了因應AAMC將藝術與人文融入醫學教育的呼籲,輔大醫學院葉炳強院長號召各系所老師,與傳播學院影像傳播學系組成「師生成長社群」進行跨領域賦能的前置作業,申請科技部整合型計劃,計畫涵蓋了醫學系、護理學系、臨床心理學系、職能治療學系、公共衛生學系師生,及醫院端的各臨床醫事職類等,共同進行微電影輔助專業素養醫學教育的開發、應用與驗證。我們的研究目的聚焦於從醫學院校園,到醫院端繼續教育的專業素養相關主題教學,由醫學院各系所,醫院各職類師生與影像傳播學系師生跨領域、跨世代合作,共同創作專業素養主題微電影,並應用此微電影作為教材,置入課程,發展教學方法,提升老師及學員的學習動機及教學成效。本期電子報,我們嘗試從不同系所老師的觀點切入,縱貫性、綜觀性地呈現「跨領域團隊合作創作微電影應用於校園到醫院專業素養醫學教育」的初步成果,在6月22日的成果發表競賽中,我們總共呈現了十二部主題微電影,包括《我不是好媽媽》、《安卓的痛與慟》、《下一個病房》、《心裡的一度角》、《賭博人生》、《護理師的眼淚》、《找到愛找到我》、《Outbreak》、《甜秘密》、《如何靠溝通解決急診室暴力》、《病人》與《魚兒水中游》等,成果相當豐碩。

在整合型計畫中,筆者所負責的醫院端子計畫採用的研究方法是參與式設計研究(participatory design research, a method to co-create, co-operate, and co-design),先在院內招募各職類成員,以半結構的方式將不同專業的成員組成3個微電影劇組,分別跟影傳系三年級同學共同創作微電影,我們安排3位臨床老師擔任劇組的引導者,在劇組成立初期提供臨床故事的原型,由成員腦力激盪,集體發展劇本,三個劇組依據3個故事原型分別討論發展劇情,完成劇本寫作,經過緊鑼密鼓的籌備工作,終於在去年11月三組陸續開拍,我們忠實的將劇本寫作、場勘、選擇場景、試鏡選角、道具服裝、場地器材租借、分鏡圖製作、發通告、到實際拍攝,殺青,後製剪輯的艱辛過程,完整的記錄下來。在研究中,我們也運用訊息處理風格量表、明辨性思考量表以及傑佛遜同理心量表比較前、中、後測的分數,來評估對參與者的影響,作品完成後,除了在6/22發表並進行心得分享,也將作品應用在專業素養的教學課程中。

子計畫共有33位成員參與,其中17位沒有健康照護相關背景,主要是輔大影傳系三年級的學生,另外16位是健康照護的相關人員,其專業背景涵蓋了醫院中西醫師、護理師、聽力師、專科護理師、營養師等健康照護團隊成員。兩組的背景差異頗大,在疫情的壓力下,八個月以來經歷了許多挫折與意外,經過不斷的溝通、協調、衝突、妥協,我們子計劃中的3個團隊以及護理系闕可欣老師的1個團隊,共完成了其中四部專業素養主題微電影,分別呈現出關懷、同理、尊重及溝通這四個專業素養的重要特質,其中《下一個病房》描述癌症末期病人在安寧療護團隊的關懷陪伴下,如何轉換心境放手並且放心,《魚兒水中游》描述微聽損發展遲緩兒童的家庭情境,以及聽力師在尊重病人自主與專業分際之間的內心掙扎,《我不是好媽媽》描述如何善用同理心來化解緊張的醫病關係,《病人》則忠實呈現在醫療暴力現場的危機溝通,我建議大家,在忙碌的工作中,試著騰出一個小時的時間,掃描以下這個QR Code,細細地品味這四部微電影,說不定也會觸動你的內心深處!

<本計畫微電影影片未經授權,請勿轉載!>

結論

輔大醫學院結合傳播學院,首創將跨領域團隊合作創作主題微電影應用於醫學教育,初步發現在拍攝過程中,參與者可以體現稜鏡模式中的四種功能:掌握技能、觀點收集、個人洞察力與社會倡導等,有助於將藝術與人文融入醫學教育,縱貫性培育校園到醫院中的專業素養,我們將應用這些寶貴的微電影教材置入課程,指導參與的師生進一步發展符合CBME的教學評量方法,提升專業素養的教學成效。

Daniel Pink 在他的著作中描述未來在等待的人才應該具備六項特質,包括「不只有論點還說故事」,「不只談專業還需整合」,「不只講邏輯還給關懷」,「不只能正經還會玩樂」,「不只顧賺錢還重意義」,「不只有功能還重設計」,我們希望透過這個創新整合計劃,能有助於培育出未來社會在期待的健康照護專業人員!

*專書書名:The Fundamental Role of the Arts and Humanities in Medical Education,作者為Lisa Howley, PhD, Elizabeth Gaufberg, MD, MPH, Brandy King, MLIS等。

圖1:跨領域團隊成立大會

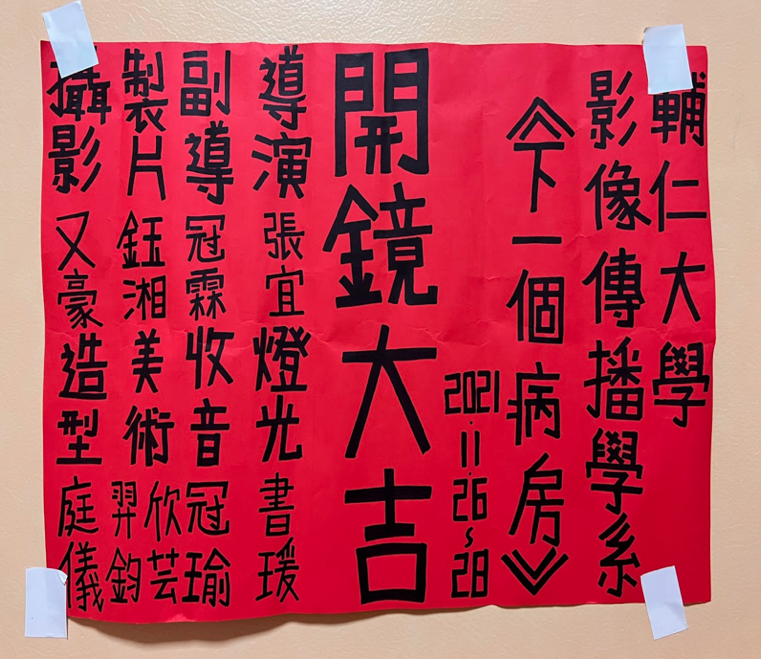

圖2:開麥拉!

圖3:<我不是好媽媽>微電影團隊

圖4:<下一個病房>微電影團隊