天主教輔仁大學醫學院臨床心理學系/助理教授

黃健

拉近「教」與「學」之間的距離:「自我差距理論」在醫學教育的應用

如果要總結臨床心理學的奧義,勢必涵蓋兩個重要歷程,也就是透過心理學的知識「瞭解」與「改變」個人或者是一群人。然在現實的教學場景,往往側重在臨床相關知識的傳授,而欠缺實務場域的觸接,猶如失去重心的天平,此時拉近「教」與「學」之間的距離,讓知識(knowledge)、態度(attitude)和實務(practice)同步提升便成為亟待突破的臨床教育關卡。

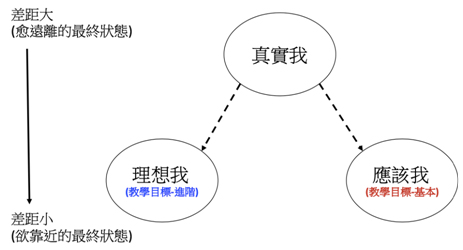

前述的問題讓筆者思索或許可藉由Higgins所提出之「自我差距理論」(self-discrepancy theory)的看法來加以分析上述的關卡。Higgins認為每個人存有三種不同的「自我」(self)建構,首先為「真實自我」(actual self)指個人認定自己目前的樣貌(亦即現實狀態)。其次,有兩個分化出來、期待邁進的目標,也就是「應該我」(ought self,指一個人依照社會角色所認定其必須擁有的特質或基本能力),將之引申至教學場域可視為我們衡量學生們透過基礎的知識學習至少應達成的狀態,最後,即為「理想我」(ideal self,指他人期待和盼望一個人所能擁有的最佳狀態)(Higgins, 1987, 1998)。因此,將前述有關Higgins的自我差距論導入思考「教」與「學」之間的落差與變化,可繪製成如圖一的概念。

圖一:「自我差距理論」與教學目標之關係

在上述概念的圖示當中,我們即可輕易發現現下的教學多半強調讓學生們展現學習應有的基本的知識(knowledge)和態度(attitude)建構,然而,教學的進階目標—臨床實務(practice)常像是失落的一角,那是我們在「教」與「學」之間亟待拉近的落差。

正值思索如何突破「教」與「學」之間的關卡時,有幸透過科技部專題研究計畫案的方式,參與了輔大醫學院和傳播學院跨領域師生合作、共教共學醫療微電影拍攝計畫,過往我們點開YouTube影片時,在我的腦海裡很少會去思考它是怎麼完成的,直到筆者參與了前述跨域合作計畫,有機會將教學的基本和進階目標同時滿足,並開啟了自己團隊的微電影拍攝旅程,就從這一刻開始,臨床心理學讓學生們有了不同以往坐在教室或電腦前面遠距學習的想像,團隊合作一起瞭解心理疾病,把DSM診斷構思成畫面的想像,我們嘗試把教學融入部分實作到影片內容中、構思臨床心理師與個案的對話腳本、參與微電影工作坊、組成拍攝團隊,甚至為了更貼近臨床而來觀摩模擬心理治療過程,最後走到實際拍攝剪輯完成,最終,筆者的跨域團隊創作出《心裡的一度角》此部微電影作品。

筆者和跨領域團隊一同合作以微電影模式在十多分鐘限度裡將臨床心理師的視角、患者暴力受創的感受,以及動機式晤談法的臨床實務技巧等素材揉合成影像,讓三百六十度裡面那微不足道的一度角賦予深遠意義,讓學習者深刻體驗臨床心理學對人的「瞭解」和「改變」從來都是一點一滴匯聚而成。此類工作模式可以同步讓臨床心理學系和影傳系都拉近了「教」與「學」之間的距離,就臨床心理學系的同學而言,不僅從心理病理知識到改變人的實務技巧一貫學習,而影傳系也學到傳播實務技術的相關跨領域運用,而這當中還多了兩個以往課堂學習所欠缺的—團隊合作與累積學習成果。

以社會心理學家Aron等人(2003)所提之「自我擴展論」(self-expansion model)來看,此次醫療微電影創作拍攝,像是把一個外在學習目標納入自我概念的過程,也就是我們讓學習者與授課者或經由實際操作素材的互動過程,促使學習者把教學標的之知識(knowledge)、態度(attitude)和實務(practice)(Kaliyaperumal, 2004)納入到自我的架構中,且學習者與之互動越是頻繁和緊密,吸納到自我概念的程度越深,學習者就會更容易覺得自己擁有知識和態度後,也更易在實務工作層面展現出來,此一「教」與「學」之間融合吸納過程如下圖二所示。

圖二:跨領域微電影創作之自我擴展效果

最後,整個跨領域團隊創作過程正值COVID-19疫情升溫期間,所有討論、取景、拍攝等過程皆於非常有效率地運作下完成,筆者與團隊很難得攀登了跨領域團隊合作及微電影創作這兩座高山,然而我們也領悟到醫學教育的「跨域學習」是會不斷地滾動下去的,因為我們已裝備好學習素材並出發尋找下一座高山去征服。

參考文獻

- Aron, A., Aron, E. N., & Norman, C. (2003). Self-expansion model of motivation and cognition in close relationships and beyond. In G. J. O. Fletcher & M. S. Clark (Eds.). Blackwell handbook of social psychology: Interpersonal processes (pp. 478-497). Oxford, Britain: Blackwell Publishers Ltd.

- Higgins, E. T. (1987). Self-Discrepancy: a theory relating self and affect. Psychological Review, 94(3), 319-340.

- Higgins, E. T. (1998). Beyond Pleasure and Pain. American Psychologist, 52(12), 1280-1300.

- Kaliyaperumal, K. (2004). Guideline for Conducting a Knowledge, Attitude and Practice (KAP) Study. Community Ophthalmology, 4(1), 7-9.