國防醫學院醫學系病理學科

蔡文銓醫師

如何做到吸引學生目光的醫學教育

還記得自己進入醫學殿堂的第一堂課時,內心充滿了興奮與好奇,無論是對課堂講授的老師、同班上課同學的神情、甚至是教室內的設備,都讓我印象深刻,懷抱著未來行醫的遠大理想,聚精會神的完成人生中首次醫學相關課程,下課後看著自己所記述的隨堂筆記,恨不得將所有講授的內容裝進腦袋中,彷彿自己即將成為一位獨當一面的醫師,然而,隨著課程內容逐漸增加,社團與聯誼活動佔用許多課餘時間,以及千篇一律的大堂課模式,曾幾何時將原先的學習熱情消磨殆盡,系上有共同筆記的制度,使我不需全身貫注的抄寫重點,學長姐的考古題更養成我考前『臨時抱佛腳』的不良習慣,因此上課成為我『休養生息』的時間,教室課桌椅也是最佳的休息座位,對老師精心安排的課程內容,多半以敷衍的態度面對,利用考前強迫記憶法,以通過考試取得學分為原則。然而長期以來的考前背誦所造成本質學能不足,當面臨醫師國考與臨床實習課程時,往往有手足無措的感覺,雖然一路上受到許多師長的協助與指導,很幸運的通過醫師檢定考試,但是學習過程的不踏實感卻成為往後行醫生涯中的無助。因此當我成為學弟妹們的老師後,希望將授課範圍的所有內容融入上課教材中,因此耗費了許多時間,逐一翻閱病理學相關書籍與近三年所發表的論文,完成一份自以為完整但內容卻過於繁雜的教材,同時為求講解清楚,超過原訂課程安排的時間甚多,講述的內容也深淺不一,造成學習效果大打折扣,因此學生的意見回饋與原先的期待有極大差距,經過長時間的思考後,既然醫學教育成功與否,在於醫學生是否能成為一名具有救治病患能力的醫者為主軸,因此了解學生的心之所向,就必須以學生的角色看待醫學教育,而非只是一昧以老師為主軸的教學內容,才能使學生課堂學習事半功倍。

古代的醫學教育經常是以師徒制方式傳授,學生除了翻閱相關醫學書籍外,藉由老師行醫過程中擔任助手進行實習,所以學生無不兢兢業業的參與學習,深怕錯過學習的機會,而現今的醫學教育方式則以學校授課為主,包含區段整合課程(大堂課)、問題導向教學(小班分組教學)、臨床實習(含臨床技術教學指導)等方式進行教學,並建立雙向回饋機制,這種多元化的教學方法,使醫學生有多面向的學習管道,相對的亦增加老師備課時間上負擔,因此如何有效地進行吸引學生注意力的課程,實應列為首要之務,由於筆者本身為病理醫師,因此以講授病理學課程為例,列出數種教學技巧提供參考,

1. 建立從組織解剖生理到病理的循序漸進教學方法:

病理學是一門介於基礎與臨床醫學的橋樑,對大多數尚未接觸臨床病人的醫學生而言,人體的疾病是一個神秘且未曾接觸過的領域,病理學老師在授課時多半以教科書的內容進行講解,不外乎病理下的表徵、病理機轉與顯微影像為內容,雖然目前的區段整合課程皆依照組織生理病理藥理等順序進行授課,但是課程安排極為密集,若學生未即時進行複習之前的進度,對於病理學將感到陌生與無助,因此筆者進行病理授課時,必定先以3-5張圖片將組織學與生理學部分以簡略方式說明(圖一),使學生知悉所講述的疾病原因是由何而起,同時對於疾病的症狀與病理特徵加以理解,儘可能減少學生背誦機會,提高學習意願。

圖一 筆者講授利用循序漸進方式講授病理課程

2.建立以國考考題為導向的教材

大多數醫學生接觸病理學相關課程與書籍時,對於病理教科書內的圖表,往往不知道重點置於何處,只能反覆的記憶與背誦應付考試,缺乏學習的熱情與成就感,因此筆者整理了近五年國考考題,將國考重點整理於病理課程講授的內容中,並將試題重點以醒目的粗體字加以區分(圖二),不僅可以使學生了解考題的精髓,更能使學生得知考試方向,這些整理好的教材亦可運用於國考複習準備,而區段考試題型亦參照國考考試題型,使學生提早準備醫師國考出題模式。

圖一 筆者將國考歷年出題重點整合,並以不同顏色標注,以利學生學習

3. 藉由問題導向教學(PBL)情境複習上課內容,並強化自主學習增加對課程了解

醫學生針對基礎區段整合課程最感到無助的問題在於未曾照顧過臨床的病患,對教科書所描述的內容感到陌生,唯一有機會模擬臨床場景在於問題導向教學課程,由學生進行資料查詢與分組討論,因此對課程內案例的病況有極深的認識,若能在大堂課程與問題導向教學案例結合,將有助於提高學生的興趣與注意力。此外,於每次大堂課程後,要求每位學生針對上課範圍內,找尋最新應用於臨床診斷或治療相關資料,繳交相關資料做為平時成績計算(圖三),目的在於減輕學生上課負荷,並強化蒐整資料能力。

4. 加入過往行醫與教學的經驗,加深學生學習印象

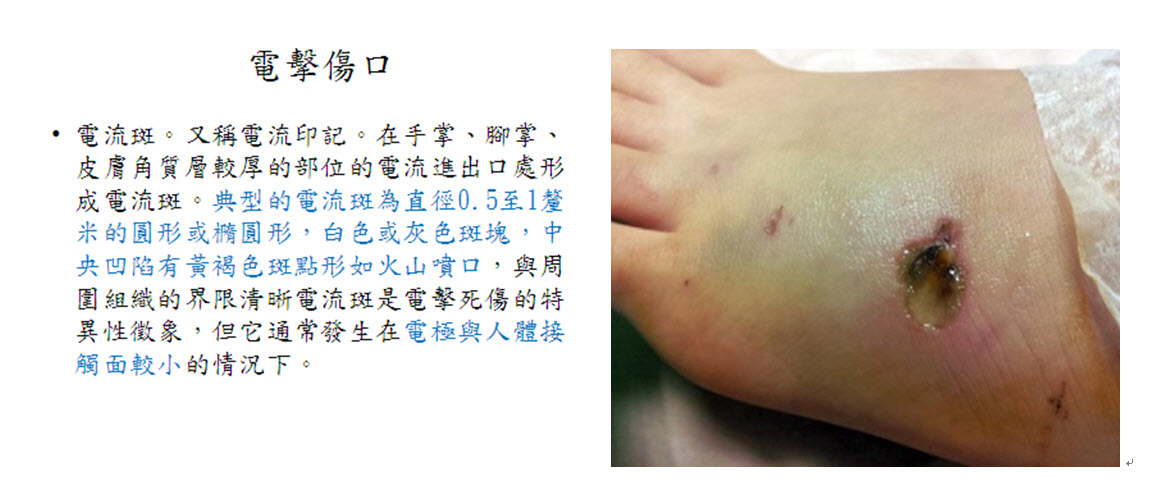

醫學生對於平舖直述的教學方式印象並不深,若可加入過去的所遭遇案例,將可使學生記憶更加深刻,同時找尋相關資料,儘可能以圖像記憶法方式代替文字(圖四)。

圖四 運用實際案例圖片,提高學生學習成效

5. 合理分配每堂上課的內容,以不超過40張投影片為原則

若每張投影片平均有3個重點,40張投影片即表示每堂課至少有120個重點,意味著每30秒有一個重點,對學習已是相當沉重負擔。此外,由於整合課程內容多半有延續與相關性,當某個重點未能及時明瞭,往往後面課程內容亦會造成影響。因此當大多數學生露出無法理解的表情,課程有必要先暫停,並重新講解一次。

醫學教育的改革與演進,大幅增加醫學資訊的可近性與便利性,除了歷年學長姐傳承的資料外,如教師授課的錄音與錄影檔案(powercam file),以及坊間補習班課程資料,雖然滿足學生隨時學習的需求,但不可諱言地亦間接使醫學生至課堂上課的意願降低,對於老師備課的熱忱確實造成一些衝擊,不過,身為老師的我們更應該反求諸己,提升教學品質與精進教學內容,作為學生堅實的典範,同時也誠摯地希望學生們可以給予老師最大的支持與感謝,共同為醫學教育盡一份心力。